東京都教育委員会は6日、高圧的な言動や過度な要求をする「モンスターペアレント」と呼ばれる保護者らに対応するガイドラインの骨子案を公表した。面談時間の目安を30分以内にすることや、電話での通話を含め保護者とのやりとりを録音することなどを明記した。

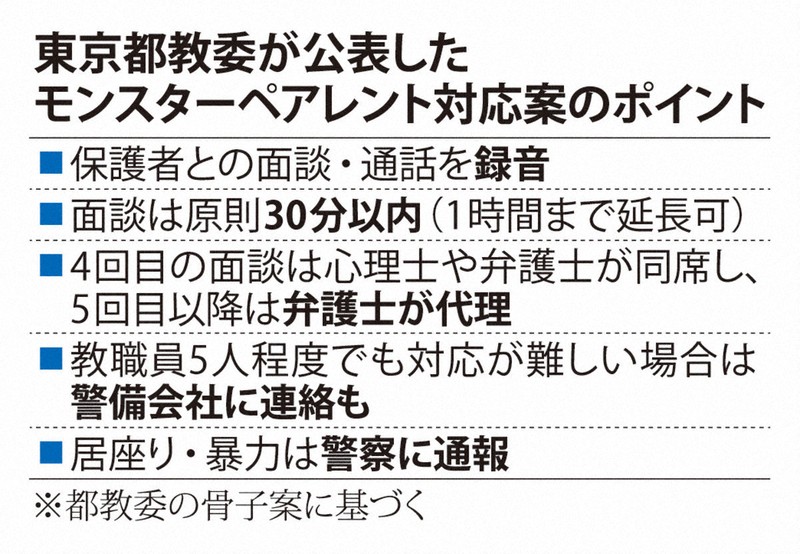

骨子案では「社会的な通念を超える要望など」について面談時間を「平日の放課後30分まで(状況により1時間まで延長可)」とし、事前に通告した上でやりとりを録音すると盛り込んだ。モデル校では録画も試験的に導入する。

2回目までの面談は複数人で、3回目は管理職が中心となって対応。4回目は心理士や弁護士らが同席し、5回目以降は代理人として弁護士に対応を委ねる。保護者から暴言などがあった場合は対応人数を5人程度に増やし、それでも対応が難しい場合は警備会社への連絡も検討する。居座りや暴力が発生した場合は警察に通報するとした。

保護者から教員に対して交流サイト(SNS)上で誹謗(ひぼう)中傷があった場合は、プロバイダーを通じて削除要請する。教員のメンタルヘルスケアも必要とした。

都は顧客や取引先の暴言や理不尽な要求から従業員らを守る「カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例」を4月に施行。都教委は学校現場での適用を視野に、学識者や弁護士らの有識者会議で検討を進めていた。

都教委は12月の有識者会議で骨子を確定させ、年度内にガイドラインを整備し2026年度以降の活用を目指す方針。都立学校向けだが、将来的に区市町村教委とも共有する。

都が4月に公立学校教員を対象に実施したアンケートでも、回答した約1万2000人の約2割が保護者らから「社会通念から疑問と感じる言動や行為を受けた」と回答。こうした行為に1000人超が「業務が逼迫(ひっぱく)し、時間外労働が増えた」と答えていた。

都教委によると、有識者会議では「(過度な)要求があっても学校では対応しないことや、一線を越えた際の対応などについて、あらかじめ保護者らに周知し、社会の理解を得ることが重要」「ルールやマニュアルが教員の新たな負担にならないよう配慮すべきだ」といった意見が出たという。【遠藤龍】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。