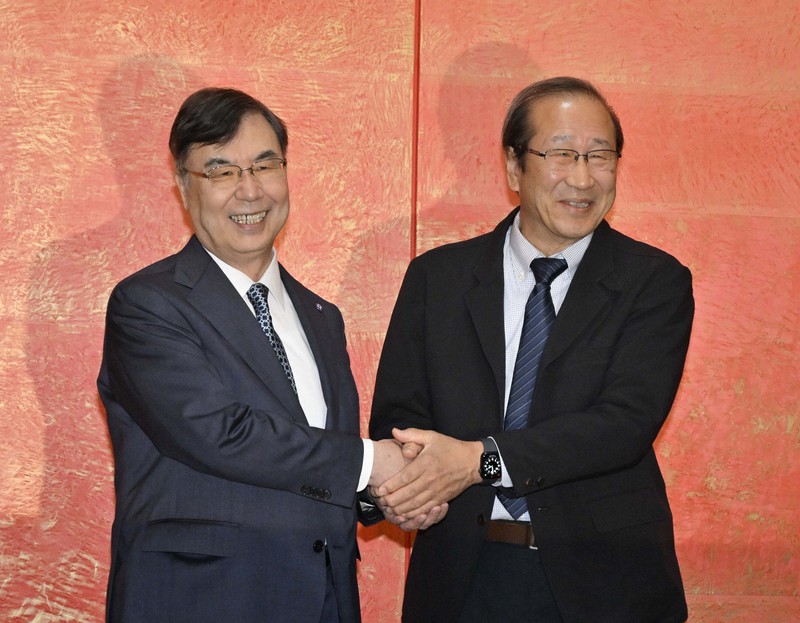

今年のノーベル生理学・医学賞を受賞する大阪大特任教授の坂口志文さん(74)と化学賞に決まった京都大特別教授の北川進さん(74)の対談(両大学主催)が10日、2人の母校の京都大(京都市左京区)であった。

2人はこれまでにもさまざまな場で次世代の科学者の育成について言及してきた。北川さんは、若い世代への支援も必要だとしつつ「日本の論文数の減少が指摘されているが、その論文数を支えているのは40~50代のシニア。若い人だけではなく、シニアへのサポートも必要だ」と訴えた。坂口さんもうなずき、「日本が科学技術立国というのであれば、研究に携わる人がどこの国より多くいてもおかしくない。若い人が研究できる時間が減り、それをサポートする組織への支援も手薄になっているので、改善されることを望みたい」と注文をつけた。

人工知能(AI)が研究にもたらす影響について、北川さんは「AIは論文は書けるが、基になるデータは誰が出すのか。源流は人間がやる必要がある」と述べた。坂口さんも同意した上で、「AIを取り込んで診断が正確になると、その人に応じた治療を調節できるなど、うまく使われていくことになる」と期待した。

哲学への造詣も深い2人は、読書などを通じて自然科学以外の学問に触れることも大事だとし、「自分のサイエンスをより深められる。若い人にはそのための時期が必要だ」と指摘。理系と文系の垣根を越えて幅広く興味を持つことの大切さを語った。

坂口さんは体の過剰な免疫反応を防ぐ「制御性T細胞」の発見、北川さんは多数の微小な穴で気体などを出し入れできる材料「金属有機構造体」の開発が評価されてそれぞれノーベル賞を受賞する。【中村園子、太田裕之】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。