若者を中心に市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)が社会問題化していることを受け、厚生労働省の専門部会調査会は11日、2026年5月の改正医薬品医療機器法(薬機法)施行で規制強化される「指定乱用防止医薬品」に、新たな2成分を含め8成分を指定する意見を取りまとめた。意見公募(パブリックコメント)を実施し、専門部会での審議を経て決定する。

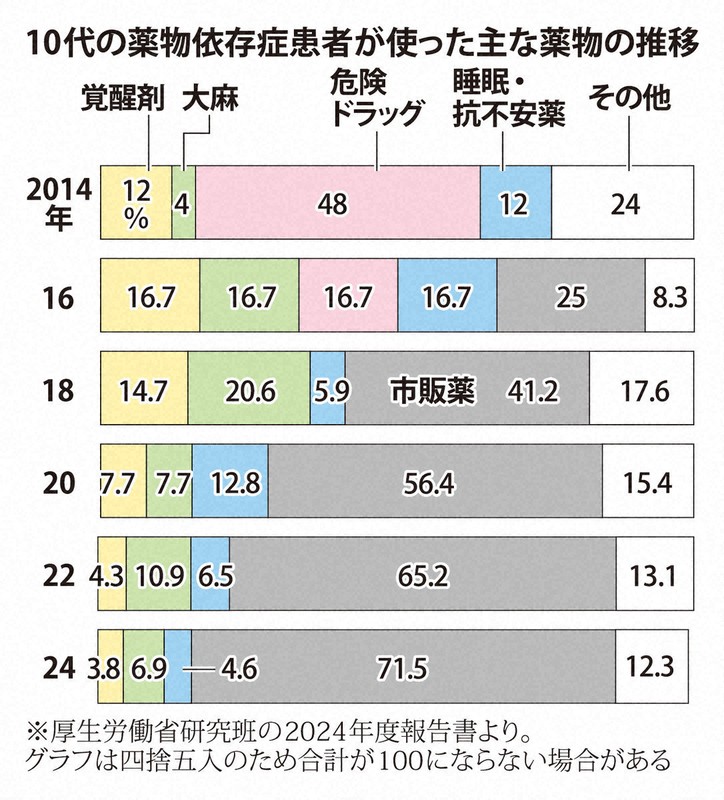

厚労省研究班の24年度の調査では、過去1年間にせき止め薬や解熱鎮痛薬などの市販薬を乱用目的で使った経験がある中学生は推定1・8%(約55人に1人)に上った。背景には孤立や「生きづらさ」があると指摘されている。また、10代の薬物依存症患者が使った薬物のうち、市販薬の割合は年々増え続け、24年度は7割を超えた。

薬局などで手に入る市販薬について、厚労省は14年、依存性のあるコデイン、エフェドリンなど6成分を「乱用の恐れのある医薬品」に指定。販売には若年者の氏名や年齢確認、「原則1人1箱」などの規制がある。さらに改正薬機法で「指定乱用防止医薬品」に呼び名を変え、薬剤師らに書面での説明を義務付けるなど販売を厳格化する。18歳未満には対面かビデオ通話で説明をし、小容量の販売のみが認められる。

この日の調査会では、従来の6成分に加え、新たにせき止め成分の「デキストロメトルファン」とアレルギー薬成分の「ジフェンヒドラミン」を追加して指定する意見がまとめられた。また、複数店舗での買い回りを防ぐ対策や教育との連携の必要性などが指摘された。

研究班調査を担った国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の嶋根卓也研究室長は「市販薬については交流サイト(SNS)を通じて情報が拡散している。自殺対策としても取り組む必要があり、相談先の情報提供も必要だ」と述べた。【中村好見】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。