新型コロナウイルスワクチンの高齢者などを対象とした定期接種を巡り、自治体ごとの自己負担額に最大で1万2000円程度の差が生じている。国の費用助成が終了した影響もあり、専門家は「医療格差につながる」と指摘する。

東京・千代田区や港区では無料も…

65歳以上の高齢者と基礎疾患のある60~64歳を対象とした定期接種は2024年度に始まった。国は1回当たり約1万5300円の接種費用のうち、8300円を自治体に助成。ただ、感染状況が落ち着き、接種率も低下しているとして、今年4月に助成をやめた。

新型コロナワクチンが分類される定期接種の「B類」は、国が費用の3割を地方交付税として自治体に交付する。自治体の予算状況などによって必ずしも定期接種事業に使われるとは限らない。低所得者は無料で受けられるが、それ以外の人の自己負担額にはばらつきがある。

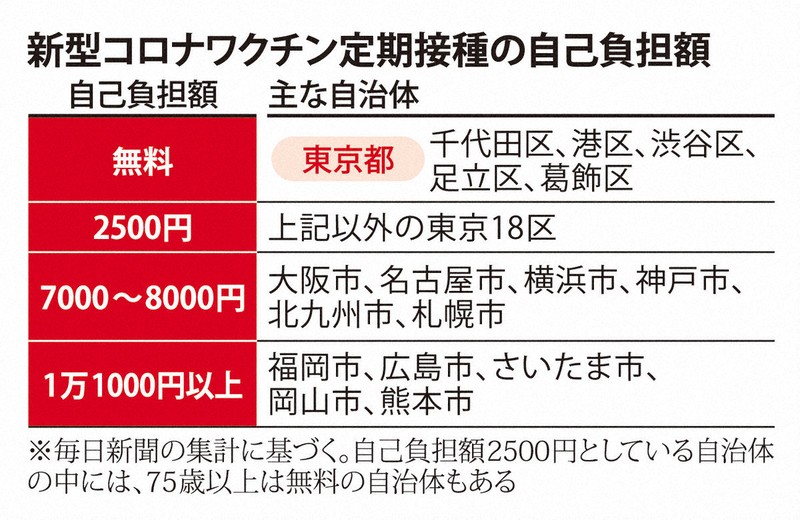

全国の政令市と東京23区の自己負担額を毎日新聞が集計したところ、無料から1万2000円程度と幅があった。

無料だったのは、東京都千代田区や港区など。港区の担当者は「高齢者の定期接種は全て無料としており、他のインフルエンザワクチンなどと合わせた」と説明する。

荒川区は全ての高齢者を無料としていたが、25年度から65~74歳を2500円とし、75歳以上で無料措置を続けた。「金額は悩んだが、75歳以上は重症化率も高いため」という。

一方、さいたま市や福岡市では自己負担額が約1万2000円に上った。いずれも24年度の3200円から大幅に増えた。

さいたま市の担当者は「財政状況を踏まえた」と説明する。福岡市は「国助成がなくなり自己負担に切り替えたが、市民からは戸惑いの声もある」という。担当者は「B類はこれまでも自己負担を巡って地域差が生じてきたが、金額が高い新型コロナワクチンで顕著になった」と語る。

専門家「医療格差につながる」

指定都市市長会は5月、新型コロナワクチンなどの定期接種について「自己負担額が高額となれば接種希望者の接種意欲の減退が懸念される」として、国費による支援を厚生労働省に要請した。

新型コロナを巡っては日本感染症学会などが9月、「高齢者の重症化・死亡リスクは依然として高い」として定期接種を強く推奨している。人口動態統計によると、24年の新型コロナによる死者数はインフルエンザの約12・6倍。約8割が80代以上だった。欧米や韓国などの先進国では、高齢者接種の無償化を続けている国もある。

北里大の中山哲夫名誉教授(臨床ウイルス学)は「自治体の財政状況などによって自己負担額が異なり、医療格差につながるのは望ましくない」と語る。特に75歳以上の後期高齢者や、透析患者などは重症化しやすいとして「国はハイリスクの人が接種を受けられるよう、助成を続けるべきではないか」と指摘する。【寺町六花】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。