厚生労働省の研究班は19日、全国44都道府県で2012~15年にがんと診断された人の5年後の生存率を公表した。同様の調査を始めた約30年前に比べ、多発性骨髄腫や悪性リンパ腫など複数の部位で生存率の向上が確認された。今回の調査では集計対象を大幅に拡大し、より実態に近い推計値となった。

分析に使ったデータは44都道府県の約254万7000症例。20年4月に公表した前回のデータ22府県約59万2000症例から4倍強に増えた。偏りが少なく、地域差も見られるデータが集まったことが特徴という。

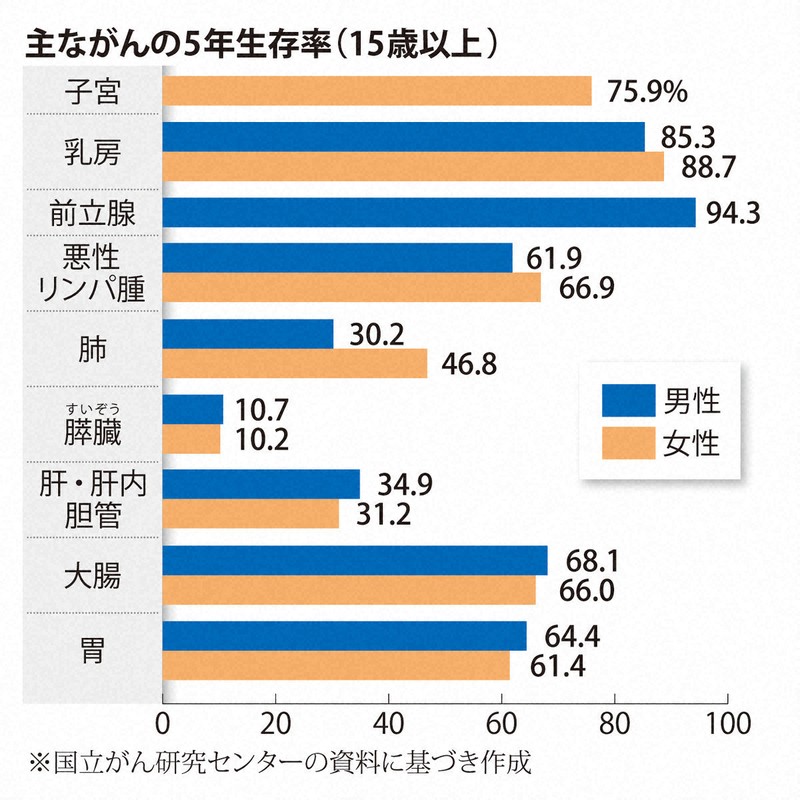

15歳以上の5年生存率は、胃63・5%(男性64・4%、女性61・4%)▽大腸67・2%(男性68・1%、女性66・0%)▽肺35・5%(男性30・2%、女性46・8%)――などだった。

15歳未満の小児では、胚細胞性腫瘍などが94・5%、網膜芽腫は94・6%と高い一方、中枢神経系、脊髄(せきずい)腫瘍などは57・1%と低かった。

1993~96年の調査と比較すると、男性では▽多発性骨髄腫▽前立腺▽悪性リンパ腫――など、女性では▽悪性リンパ腫▽多発性骨髄腫▽肺▽白血病――などでそれぞれ生存率が15・5~34・9ポイント高まった。

一方で、胆のう・胆管や膵臓(すいぞう)では大きな向上がなく、女性の口腔(こうくう)・咽頭(いんとう)では低下するなど、依然として生存率の低さが明らかになった。

早期発見の大切さも裏付けられた。臓器内にとどまった早期がんの場合は、胃92・4%▽大腸92・3%▽肺77・8%▽女性乳房98・4%――と高い。遠隔転移まで進行していると、胃6・3%▽大腸16・8%▽肺8・2%▽女性乳房38・5%――などと低かった。

地域差を見ると、自治体が住民検診として実施する対策型検診をしている胃では、愛知や沖縄、茨城、群馬、埼玉などで生存率が低かった。同様の肺では、青森や福島、沖縄、北海道などで低かった。胃でも肺でも全国的にばらつきが大きいことが明らかになった。

女性の乳房や子宮では、比較的ばらつきが少なく、全国どこでも対策型検診の高い受診率と標準治療が実施されていることが推定される結果だった。

全部位をまとめた5年生存率の公表は見送った。「がんは部位によって大きく生存率が異なり、まとめた数値がミスリードになりかねない」ことが理由だ。

研究班による報告書は今回が最後で、16年以降のデータは「全国がん登録」事業によって、全国分を集計して国が公表することになる。

研究班は「今回は都道府県ごとの格差も明らかになった。検診や医療体制などの対策を考えるきっかけにしてほしい」としている。

詳細はウェブサイト(https://ganjoho.jp/public/qa_links/report/ncr/monitoring.html)で確認できる。【渡辺諒】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。