「イクメン」が注目され、流行語大賞のトップテンに入ってから15年。

この言葉は今も、育児に積極的な父親を指して、メディアにたびたび登場する。

だが、40年以上にわたって父親の育児・家事参加について研究してきたお茶の水女子大理事・副学長の石井クンツ昌子さんは、この状況に異を唱える。

「イクメンがいなくなる時代が理想ですね」

そんな逆説的な考えの真意を聞いた。【聞き手・小林慎】

「育児恥ずかしい」はなくなったが…

――イクメンが流行語大賞に選ばれたのが2010年。石井さんはその3年後、どんな環境があれば父親が育児に参加するのかという視点から「『育メン』現象の社会学」(ミネルヴァ書房)を著しました。最近の父親の育児への関わり方をどう見ますか。

◆だいぶ変わったと思います。

私が研究を始めた1980年代初頭は、男性の育児を「恥ずかしい」と思う父親が多かったです。育児をしていることを「誰にも言っていません」という人もいました。

今、育児をしているお父さんはポジティブで、恥ずかしいと思うものではないという考えが浸透してきています。

ただ、文化が変わっても、行動が追いついていないのが実感です。

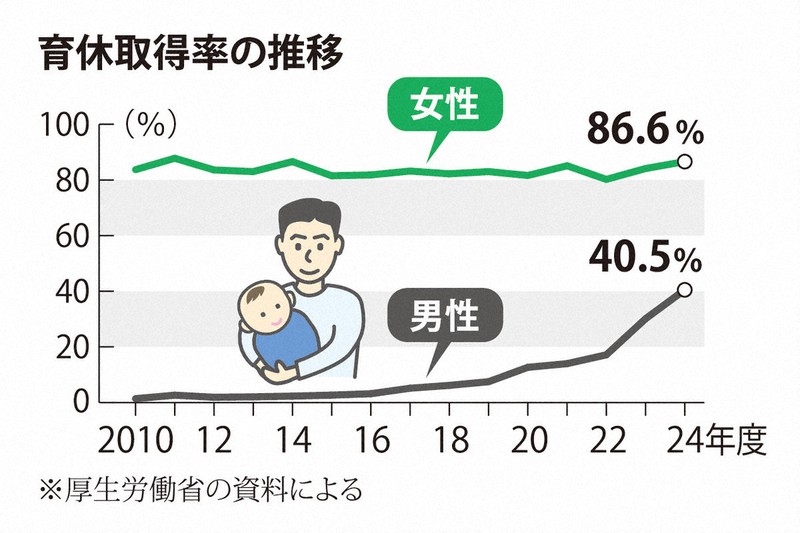

――男性の育児休業取得率は24年度に40・5%になり、初めて4割を超えました。女性(86・6%)の半分程度とはいえ、著書が出版された13年度の2.03%から大きく上がったようにも見えます。「行動が追いついていない」とはどういうことでしょうか。

◆育休を取得する男性が増えていることはある意味、素晴らしいことです。

しかし、実態を見てください。男女のギャップはまだ存在しています。

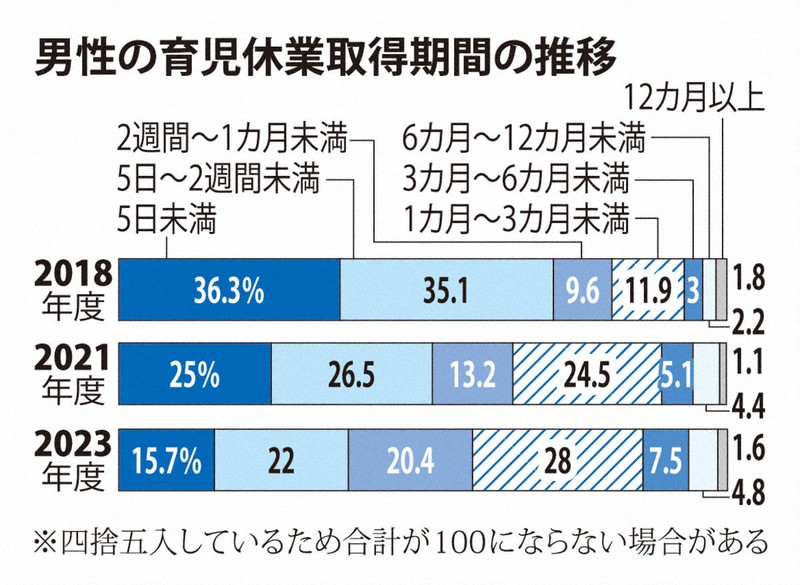

男性の場合、育休期間が数日間や数週間の「なんちゃって育休」が多く、1カ月以上の育休を取る人はまだ少数でしょう。

女性の場合は10カ月、あるいはそれ以上を取るのがざらですから、期間を考慮すると男女間に大きな差があります。

ジェンダーの「隠れたカリキュラム」

――父親の育児参加を進めるために、著書では「教育、政策、職場、地域でのさらなる努力が必要」と指摘していました。今もハードルになっているのは何でしょう。

◆全部ですね。すべてにおいてハードルがあると思います。

職場に関して言えば、日本の企業文化として根付いている男女差別や格差が今も存在します。

法律上は労働者が要求すれば育休を取れるのに、特に男性の場合は上司や同僚の理解がなく取りづらい雰囲気の企業があります。

次に教育ですが、これは父親の育児参加を促すために重要です。

男女共同参画に肯定的な意識が芽生えるのは、幼少期の学校教育や環境の影響が大きいと考えています。

一方で、学校教育にはジェンダーについて「隠れたカリキュラム」が存在します。

たとえばかつては、「男の子だから重い物を持てるだろう」「女の子だからお掃除ができるでしょう」と子どもたちに平気で言う先生がいました。

制服の男女差、「理系は男子で文系は女子」という進路指導も隠れたカリキュラムに当たります。

子どもたちは学びが早いので、こうした伝統的な男女観を刷り込まれてしまう恐れがあるのです。

先生たちの言動や態度はだいぶ変わってきていますが、今でも大なり小なり同じことがあると聞きます。

そして地域について言うと、地方では「男は仕事、女は家庭」という考えを持つ人が都市部に比べて多い。特に男性の高齢者は、こういう考え方をする傾向にあることが分かっています。

学校では家庭科教育の充実を

――これから親になる人たちのことを考えると、教育が重要になりそうです。教育で見直すべきポイントを教えてください。

◆家庭科教育をもっと充実させるべきでしょう。

父親の育児参加を含め、男女共同参画や男女平等を実践的に教えられるのは、日本では家庭科が最適だと思っています。

ところが日本の入試科目には通常、家庭科は入っていないので、子どもたちは勉強しません。ここを根本的に変えなければいけないと感じています。

――ヒントとなる事例はあるでしょうか。

◆茨城県のNPO法人「ままとーん」が赤ちゃんを学校に連れて行く取り組みをしています。

子どもたちは赤ちゃんのケアをすることで、子育てを実践的に学ぶことができます。

アメリカの学校では、ロボットの赤ちゃんを自宅に持ち帰って世話をする授業があります。

10代の妊娠率の高さが問題となっており、夜泣きへの対応などを経験してもらうことで、妊娠率を下げようという狙いがあるそうです。

父親の育児で子どもに多様な価値観

――父親が育児に関わることで、子どもにさまざまな良い影響があるという研究結果があります。特に強調したいものはありますか。

◆一つは、子どもに多様な視点を学ぶ機会を提供できることです。

子どもは同じ親、具体的にはママとずっと一緒にいると、ママの価値観だけを自然と学ぶことになります。

そこでパパも子育てに関われば、パパの価値観も身に付いていく。これからの社会を生きていくうえで、多様な価値観を知ることはプラスになるのではないでしょうか。

もう一つは社会性です。

ママもパパも子育てに参加すれば、それぞれの友人やその子どもなどさまざまな人と関わる機会が増え、人間関係の構築もスキルアップできます。

最近起きる凶悪事件には、孤独・孤立が背景にあると指摘されるケースがあります。

大人になってから社会性を身に付けるのでは遅すぎるので、子どもの頃からやるべきことでしょう。

さらに、子どもが男の子ならば、育児に積極的なパパはロールモデルになります。

――ご自身の父親も育児に熱心だったそうですね。

◆私が赤ちゃんだったときのアルバムを見ると、ほぼ毎ページに父による手書きの記録が残されています。

私がその日に何を食べたとか、おもちゃを取り上げたら泣いたとか。

父は仕事をしていましたが、朝ご飯も、学校に持って行くお弁当も作ってくれました。

私は、アメリカの大学で学んでいたときに社会学やジェンダー研究の道に進もうと志しました。それは、私の父と他の父親は何が違うのかに興味が湧いたからです。

そして研究の視点は「なぜ父親は子育てをしないのか」という現状分析ではなく、「どうしたら子育てに関わるのか」に焦点を当てる「ポジティブ家族社会学」のアプローチをしてきました。

私の人生に、父の子育ては大きく影響したと感じています。

育児をする父親へのサポートも必要

――育児に積極的な父親が増える一方、育児にストレスを感じている父親も増えていると聞きます。

◆いろいろな男性にヒアリングやアンケートをしていますが、悩んでいる人は結構います。

仕事の圧力も感じながら、育児を頑張っている。仕事から疲れて帰ってきたら汚れた食器があり、それは自分の担当だから洗わないといけない。涙を流しながら洗っていますという声も聞きます。

子育ては楽しいことばかりではありません。大変なことに一人で向き合わなければいけないこともあり、育児が「孤育て」とも呼ばれるゆえんです。

育休中、同僚から「元気か」とメールが来て、泣きたいほどうれしかったという男性もいました。

育休中がどういう生活になるのか、事前に研修をするなどのサポートがあってもいいかもしれません。

特に男性の場合は女性に比べて他の人に悩みを打ち明けなかったり、相談しなかったりする傾向にありますから。

――これからの日本社会がどう変わることに期待しますか。

◆理想は、「イクメン」がいなくなる時代だと考えています。

それは育児をする父親がいなくなるということではなく、イクメンとしてもてはやされることがなくなり、父親の育児が当たり前になる時代のことです。

父親の育児参加が進んでいる北欧では、日本でイクメンブームが起きたときに不思議に思う人が少なくありませんでした。

イクメンという言葉に限らず、育児をする父親がニュースになること自体が、日本の遅れを表しているように思います。

父親がメインで育児をする社会になるのは、まだまだこれからと思っています。

いしい・くんつ・まさこ

北海道生まれ。米ワシントン州立大社会学部博士課程修了。2021年から現職。専門は家族社会学、ジェンダー社会学。著書に「『育メン』現象の社会学」など。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。