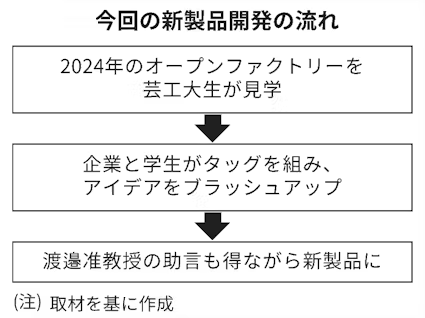

山形県米沢市の伝統工芸品「米沢織」の関連企業7社と東北芸術工科大学(山形市)の学生7人が連携して新製品づくりに挑戦し、成果発表会を開いた。1つの会社が1人の学生とチームを組む体制で約1年間取り組み、産地が長い時間をかけて蓄積した技術や知見と若い感性を融合。従来の延長線上ではなく、独自性に富む商品に結実させた。

新田はだるまの形をした小さな置物と足袋風のシューズを発表した。コラボした小野寺咲花さんは「米沢に根づく伝統工芸を新しいかたちで国内外へ届けることを意識した」と話した。

齋英織物は草木染の帯地で性別や服装に関係なく使えるバッグを作った。「ふだん着物をまったく着ない人をターゲット層に設定し、シンプルなデザインに仕上げている」(羽村崇希さん)

近賢織物は三崎涼風さんの提案を受け、リバーシブル生地を使った羽織とマフラーを開発した。羽織は人気アニメの影響もあり、海外でも注目を集めている。洋装にも和装にも合わせやすいことを意識し、袖丈と身丈を同じにしたり、袖口につけたひもを結んで形状を変えられるようにしたりして新しさを出した。

近藤哲夫社長は羽織、マフラーともに販売を視野に入れていることを明かし、「斬新なアイデアを次々にもらい、多いに刺激を受けた1年間だった」と振り返った。

このほか▽捨ててしまう生地や残糸をアップサイクル(再生)したぬいぐるみ(青文テキスタイル)▽日本画の技法「箔焼き」に想を得た生地で仕立てたカジュアルなジャケット(安部吉)――などのプレゼンもあった。

今回の作品は米沢市内の製造現場を見学・体験できるオープンファクトリー(11〜13日開催)の期間中、7社も加盟している米沢繊維協議会がある建物で展示した。取り組みのリーダーを務めた近藤氏は「今後も2年に1度くらいの頻度で続け、参加企業が新たな顧客獲得につながる商品を生み出すきっかけにしたい」と話している。

芸工大プロダクトデザイン学科の渡邉吉太准教授は学生に個別に助言するなどで伴走した。発表会の後に「産業とデザインの接続」と題して講演し、「しっかりした技術や知識を持つ企業と新たな価値を見つけ出すデザイナーが組み、だれも見たことがないものを世界に広めていくことが大事だ」と言葉に力を込めた。

米沢織は江戸時代中期の米沢藩主、上杉鷹山(ようざん)が主導した殖産興業策で基盤を確立した。現在の米沢市は服地と呉服の総合的な織物産地として知られる。米沢織は2007年に地域団体商標として登録されており、産地ブランド力の向上にも取り組んでいる。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。