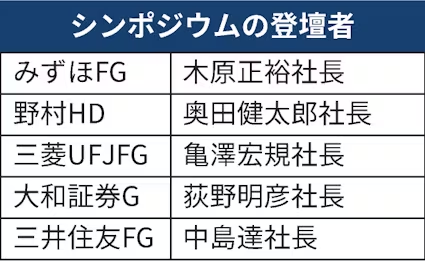

3メガバンクと2大証券のトップが金融の役割を議論する「金融ニッポン」トップ・シンポジウム(日本経済新聞社主催)が9日、開かれた。堅調な企業業績と新政権への期待から、日経平均株価は最高値圏で推移する。人工知能(AI)などの技術革新はめざましい。激変する経営環境での成長戦略を語った。

シンポジウムは「AI時代の金融経営」をテーマに議論した。

株式相場の先行きについては楽観的な見方が目立った。野村ホールディングスの奥田健太郎社長は、日本企業の企業統治(コーポレートガバナンス)の改善や米中対立を回避したいマネーの流れを挙げ「海外投資家は継続して日本への投資を進めてくる」と指摘した。

高市早苗氏が自民党の新総裁につき、積極財政と金融緩和への期待から株価は上昇している。

大和証券グループ本社の荻野明彦社長は2025年末の日経平均株価の予想を従来の4万4000円から4万9000円へ引き上げたことを明らかにした。年末までに「一時5万円を超える場面も見られるのでは」とも語った。トランプ米大統領の関税政策で25年度の企業業績はいったん落ち込むが、26年度は2ケタ増益に持ち直すとみる。

一方、為替相場は、財政拡張や日銀が利上げに慎重になるとの見方が広がったことで円安・ドル高が進み、対ユーロでは最安値を更新している。大和の荻野氏は年末のドル円の見通しで、従来は1ドル=143円だったのを147円と円安方向に見直した。IT分野の国際収支で広がる「デジタル赤字」も円安の要因として挙げた。

みずほフィナンシャルグループの木原正裕社長は先行きのリスクとして「行き過ぎたレバレッジ(てこ)が起きていないか、注視する必要がある」と指摘した。特に米国ではプライベートクレジット(ファンドによる融資)の動向を挙げた。

日銀は24年3月にマイナス金利を解除し、利上げ局面に入った。三菱UFJフィナンシャル・グループの亀澤宏規社長は「金融正常化の方向は変わらない」との見通しを示した。日銀は1月に政策金利を0.5%に引き上げてから据え置きを続けているが、次の利上げの時期は「10月、12月、来年1月あたりで行われる」と予想した。

国内総生産(GDP)は4〜6月期まで5四半期連続で前期比プラスだ。三井住友フィナンシャルグループの中島達社長は「経済が再成長し始めた結果、金利がついてきた」と強調した。企業の設備投資は活発で「賃上げのトレンドも定着している。個人も貯蓄から投資という流れが非常に力強い」と説明した。

8月の物価上昇率は2.7%で、物価を考慮した実質金利は大幅なマイナスが続く。三井住友の中島氏は「日本の金利正常化はまだまだ序盤戦。野球なら二回裏くらい」と述べた。野村の奥田氏は「デフレからの脱却が確信に変わってきている」と語った。

米連邦準備理事会(FRB)は9月に利下げ再開を決めた。米経済の先行きへの関心は高い。みずほの木原氏は米国でクレジットカードの延滞率が上がってきていることなどを理由に「米国の個人消費は必ずしもそう安泰ではない」と分析した。

AI時代、金融に革新迫る

各社のトップはAIの浸透をそろって説明した。三菱UFJの亀澤氏は「全ての金融商品の裏側や業務、サービスにAIが入るようになる」と述べ、社員とAIが共存しながら適切に意思決定できるような組織運営の重要性を説いた。

相棒の意味を込めた社内の生成AIツール「AI-bow」やAIに特化した弁護士やアナリストの育成を紹介した。「AIネーティブな会社に変わっていけるかがいま一番求められている」と強調した。

みずほの木原氏が訴えたのはAIを使う社員側の成長だ。「人間は対話力や共感力、創造力、倫理に特長がある」と主張し、AIを使いながら人間が付加価値を上乗せしていくことが重要だと唱えた。みずほ銀行は7月に買収を発表したUPSIDER(アップサイダー)ホールディングスが持つ独自の与信モデルを融資に活用する方針だ。木原氏は「自分たちの知見をAIに学習させて与信判断することも出てくるだろう」と話した。

野村の奥田氏は自社の国際化にもつながる点を指摘した。野村はインドで5000人のIT人材を抱え、日本に次ぐ世界で2番目のデジタル化の拠点となっている。

トレーディング業務の契約書作成で自動化に寄与するソフトウエアがインド発で生まれたことに触れ「日本にとらわれず最も進んでいるところの知見やノウハウを使おうとしている」と語った。活躍した人材を世界の別の地域で登用する戦略も提示した。

三井住友の中島氏は個人向けの総合金融サービス「Olive(オリーブ)」にAIを組み込んで相談業務への活用を深める方針を示した。対面サービスを望む顧客との二分化が進む将来を見込み「5年くらいすると富裕層向けビジネスの大きな柱になる」と訴えた。

大和の荻野氏は「私が率先してAIを使い倒すよう指示している」と力説した。24年に電話対応業務へ導入した「AIオペレーター」について、証券口座乗っ取り事件に関連した問い合わせへの対応が増え、ピーク時には1日1万5000件に対応したことを紹介した。「人は高度な仕事に集中でき、うまくすみ分けができている」と発言した。

各トップはAIの拡大に関する警鐘も鳴らした。みずほの木原氏はAIの判断がブラックボックスになる課題を示した。「データが偏っているために公正な判断がでてこないリスクは内在する」と加えた。「入り口に何が入っていて、出口にどういうものが出てくるか検証しないといけない」と提起した。

三菱UFJの亀澤氏は人間側の訓練の必要性を挙げた。「AIが完璧なものだという勘違いが生まれる懸念があり、(AIを)組み込むのが避けられなくなるなかで対応を考えないといけない」と指摘した。AIに名前を付ける工夫などを例示した。

個人情報や法人の重要情報など秘匿性の高いデータへの留意に言及したのが野村の奥田氏だ。法務やコンプライアンスを充実させた上で「最後は人が理性や倫理に基づいて判断するフローをつくることが大切だ」と言明した。

AI利用で世代間格差が生まれる可能性を問われた大和の荻野氏は「ちょっと前まではITを使いこなすにはある程度プログラミング言語を知らないといけないという時代だった」と話した。「AIはプログラミングができなくても活用できるよう、急激に進化してきた。以前あったほど格差はなくなってきている」と提唱した。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。