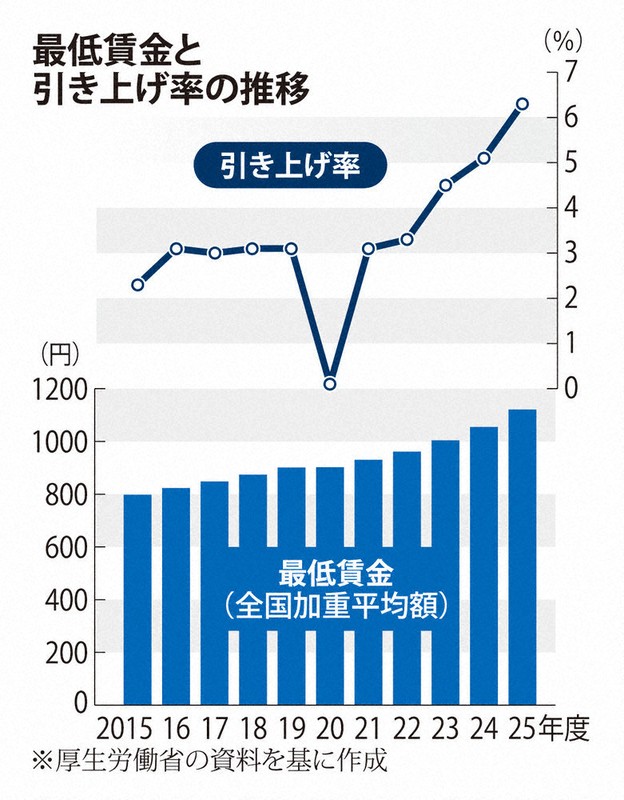

過去最大の引き上げとなった今年度の最低賃金を巡り、高知県で最低賃金を賃金の中央値の60%とする指標が導入されていたことが明らかになった。欧州連合(EU)が指標として導入している水準で、賃金向上担当を兼ねる赤沢亮正経済再生担当相は17日の記者会見で「注目するに値するもの」として、高知県での取り組みを歓迎した。

経済協力開発機構(OECD)によると、日本の最低賃金は賃金の中央値の47%。今年6月に閣議決定された骨太の方針では、EU指標を紹介した上で、日本の最低賃金が低い水準であると指摘している。

高知県の最低賃金審議会は8月、最低賃金を71円引き上げ1023円とする答申をまとめた。上げ幅は全国加重平均(6・3%)を超える7・4%となった。審議会の公益委員がまとめた見解では、セーフティーネットとして「賃金の中央値の6割を注視する」ことを労働者、企業側と共有し、達成時期は「2年程度」との見通しを示していた。

今年度の最低賃金の引き上げをめぐっては、国の中央審議会での議論が行われているなか、赤沢氏が経済団体と直接会談し6%超の引き上げを求めるなど「政治介入」と批判された。

赤沢氏は17日の会見で「経済団体幹部は最低賃金を引き上げると地方の企業が破綻すると指摘してきたが、むしろ引き上げないと地方経済が崩壊するという危機意識が共有されるようになってきた」と強調。2020年代に最低賃金の全国平均1500円を達成するという政府目標を念頭に「EU指令の基準に基づいて実現すれば可能」との考えも示した。【高田奈実】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。