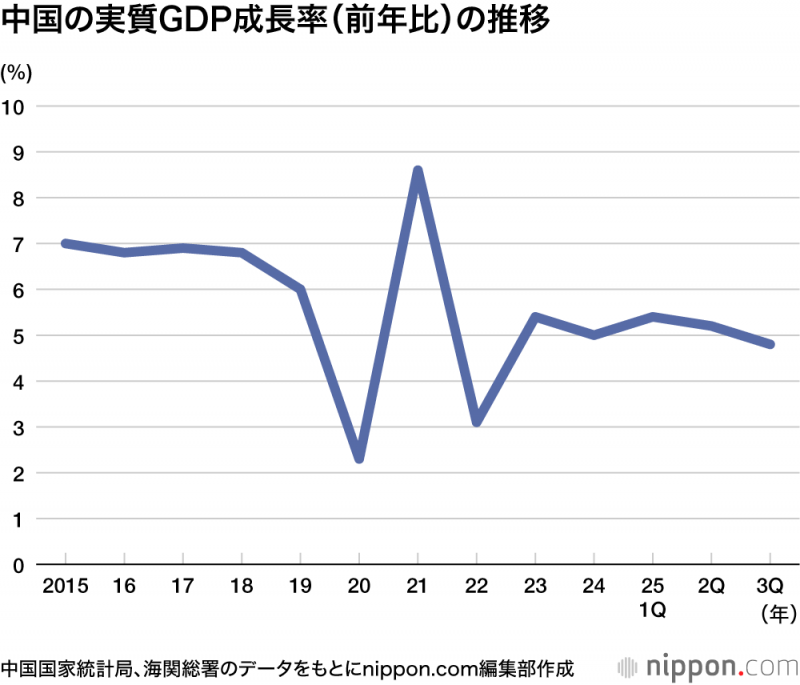

中国共産党中央委員会の(4中全会)が、10月20日に北京で開幕した。その中心的な議題は2026年に始動する第15次5カ年計画を討議して決定することである。同時に足元の経済が大きく減速しているため、それをどのように浮揚させるかについても議論されたようだ。開幕日と同じ日に、国家統計局は第3四半期のマクロ経済統計を発表した。実質GDP伸び率は4.8%で、第2四半期(5.2%)に比べ大きく落ち込んだ。9月の若者の失業率は17.7%と8月の18.9%から少し低下したが、依然として高い水準で推移している。

本来、4中全会は長期的な構造問題を解決するための会議であり、主に5カ年計画を審議し討議する場である。第14次5カ年計画は今年で終わる予定で、それを総括しないといけない。10月20日に国家統計局が出したマクロ経済統計を発表する文書のなかに、第14次計画を総括する文書が盛り込まれている。

この総括文書を整理すると、(1)中国の経済実力と国際影響力をステップアップさせることができた、(2)科学技術の自立と自強がレベルアップした、(3)産業体系(構造)の近代化が進んだ、(4)都市と農村のバランスがよくなった、(5)さらなる市場開放を進めた、(6)グリーンエコノミーへの転換が進んだ、(7)社会保障が強化され、生活レベルが上昇した、(8)食糧やエネルギーなどの経済安全保障が強化された、という8項目の成果が挙げられた。

このなかで特に重要なのは、(1)の「経済実力と国際影響力のステップアップ」である。なぜならば、習近平政権は中国を強国にする夢を人民に提唱しているからである。ただ、このような定性的な総括は、人民からの共鳴を得られにくい。成果を実感できないからである。

中国経済は本当に成長しているのか

中国マクロ経済の公式統計の信ぴょう性は常に疑われている。しかし、少なくともそのトレンドを見る限り、減速しているのはほぼ間違いのない事実である。具体的に実質GDP伸び率は第1四半期5.4%→第2四半期5.2%→第3四半期4.8%と急減速している。第2四半期から第3四半期にかけて中国の景気を大きく押し下げたのはどういう要因があったのだろうか。

基本的に中国経済は、コロナ禍の後遺症と不動産不況の長期化の影響という2つの要因から低水準で推移している。第2四半期からはそれに加えて、トランプ関税の影響が徐々に表れてきた。コロナ後遺症と不動産不況は中国の内需を抑制する要因であり、トランプ関税は中国の外需を弱めている。中国の対米輸出伸び率(前年同月比)は8月にマイナス33%、9月はマイナス27%と大きく落ち込んだ。表面上、対アフリカと東南アジア諸国への輸出が増え、対米輸出の減少分を補っているようにみえるが、グローバルサウスの国・地域への輸出は付加価値の低い製品が多く、中国輸出企業にとっての利益率が低いため、対米輸出の減少分を補うには至らない。

習近平政権指導部は内需の拡大に躍起となっている。具体的に財政政策を実施して投資を促進している。それに人民銀行は政策金利こそ据え置いているが、量的緩和を実施している。しかし、これらの経済政策をもってしても、景気を浮揚させることができない。そもそも中国経済の内実をみれば分かるように、供給が需要を大きく上回っている。ここで投資を促進すると、需給ギャップはますます拡大してしまう。人民銀行は量的緩和政策を実施しているが、信用が収縮するなかで貸し渋りが起きており、流動性の供給増は需要の拡大に結び付かない。

この基本的なロジックは経済統計を検証すれば一目瞭然だが、統計局が公表する統計は表面的に経済が順調に回復しているようにみせようとしている。これでは正しい経済政策が立案されず、実施されない。

第15次5カ年計画で何を実現しようとしているのか

先ほどは国家統計局が公表した第14次5カ年計画の総括文書を整理したが、下表に示したのは国家発展改革委員会が発表した第14次5カ年計画目標と第15次計画目標の比較である。それに対する評価は筆者が付けたものである。○は目標通りに達成できた、△は目標達成が不十分、×は目標が達成できなかったことを意味する。

第14次5カ年計画目標と第15次計画目標の比較

第14次

| 評価 | |

|---|---|

| △ | (1)経済成長目標の維持 |

| △ | (2)科学技術の自立・自強 |

| ○ | (3)環境・エネルギー政策 |

| × | (4)雇用の安定など社会政策 |

| △ | (5)地域発展と都市化 |

| × | (6)対外戦略 |

第15次

| (1)経済の回復・構造転換 |

| (2)技術革新・研究開発の促進 |

| (3)消費・内需の拡大 |

| (4)環境・脱炭素への取り組み強化 |

| (5)安全保障・発展の両立 |

| (6)農村振興・地域格差是正・所得向上 |

注:評価は筆者によるもの

資料:国家発展改革委員会の発表に基づいて筆者作成

第14次計画の期間中、3年間のコロナ禍に見舞われて経済成長が落ち込んだが、これはやむを得なかった。問題は、コロナ禍対策の強引な都市封鎖(ロックダウン)とコロナ禍収束後の景気対策の不十分さにあり、△をつけた。科学技術の自立・自強についても△の評価である。環境・エネルギー政策は、環境が著しく悪化していないことから○を付けた。雇用対策は明らかに不十分であり×をつけた。地域発展と都市化は、取り組みが必ずしも十分ではなかったため△をつけた。対外戦略は、戦狼外交の失敗により対米関係が緊張したため、×をつけた。

第15次計画の目標を見ると、経済の回復・構造転換や技術革新と研究開発の促進が重要視されていることは評価できよう。消費と内需の拡大の問題意識は正しい認識だが、具体策を提示することが重要である。脱炭素の取り組み強化は中国の得意分野のはずである。安全保障と発展の両立は重要な課題であるが、具体策が提示されていない。最後の農村振興・地域格差是正・所得向上は習近平政権が従来提起した「共同富裕」の同義語と思われるが、このままでは、実現されない可能性がある。

市場メカニズムが機能する環境づくりを

第14次と第15次の計画目標を比較するまでもないが、習近平政権は明らかに中国経済の構造転換を図っているようにみえる。従来の中国経済はもっぱら量的拡大によって高成長を実現しようとしてきた。しかし、経済効率が低く、このままでは、持続不可能と思われる。

特に第15次5カ年計画はこれまで以上に習近平思想を強調し、強い中国という夢を実現することを目標にしている。習近平政権にとって長期目標を達成する前に、まず、足元の中国経済を成長軌道に戻す必要がある。そのために、市場メカニズムが正常に機能する環境づくりが必要であるが、今回の5カ年計画には盛り込まれていない。気になる点は、さらなる市場開放について今のところ言及していないことだ。

中国経済の効率性が低下しているのは市場メカニズムが正常に機能せず、資源配分が非効率になっていることがある。特に、政府部門による企業の経済活動への関与と経済統制が評価されているのは問題である。第15次5カ年計画でも、経済統制を弱める姿勢をみせていない。したがって、このままでは中国経済が回復できるかどうかは不透明なままだ。

仮に、習近平政権が足元の景気減速を無視して長期的な経済目標を達成しようとしているとすれば、中国経済はますます低迷する可能性が高くなる。中国経済を再び成長軌道に戻す処方箋は至ってシンプルである。すなわち、一に自由化、二にさらなる市場開放を実現することである。国際社会に対しては、既存の国際ルールを順守すると約束することである。

最後に、第15次5カ年計画の実施は、習近平政権4期目の権力基盤を固めるうえで重要な課題であることを指摘しておきたい。仮に従来の5カ年計画と同じように表面的かつ形式的なきれいな言葉による描写だけでは、社会的不公平感の増幅と不満の爆発が深刻な治安悪化をもたらしかねない。今こそ表面的な輝かしさよりも内実を追究すべきである。それこそ5カ年計画を策定する本来の目的である。具体的に中国経済のどこが不合理なのかを洗い出して、その深部にまでメスを入れなければならない。

高市政権誕生で遠くなりそうな日中の距離

日本との関係について述べておこう。日本では、保守色の濃い高市政権が誕生した。中国政府は日本との経済協力を続けたいはずだが、高市政権に対する警戒を強めている。問題は、これまで対中窓口の役割を果たしてきた公明党が連立から離脱したことにある。これからの日中関係についてみると、リスクを回避する人脈と窓口はなくなった。米国と激しく対立するなかで、日本との関係も距離的に遠くなる可能性が高い。まさに内憂外患の局面に直面しているといえる。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。