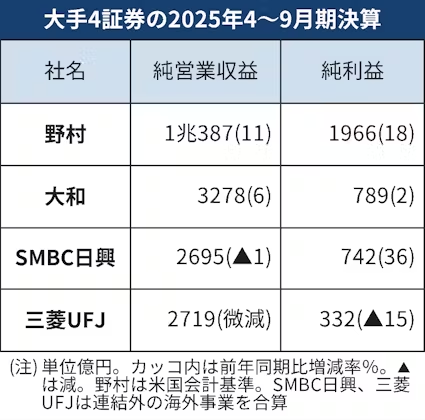

大手対面証券4社の2025年4〜9月期の連結決算は、純利益の合計が3831億円と、前年同期比13%増だった。国内のM&A(合併・買収)が過去最高水準となるなど企業活動が活況で投資銀行部門がけん引したほか、足元の株高で機関投資家や個人との株取引も増えた。

売上高にあたる純営業収益は、17日に決算発表を控えるみずほ証券以外の野村ホールディングス(HD)、大和証券グループ本社、SMBC日興証券、三菱UFJ証券HDの合計で6%増の1兆9081億円となった。M&A助言などの投資銀行業務や法人との株取引などを担う法人部門は3社が増益となった。

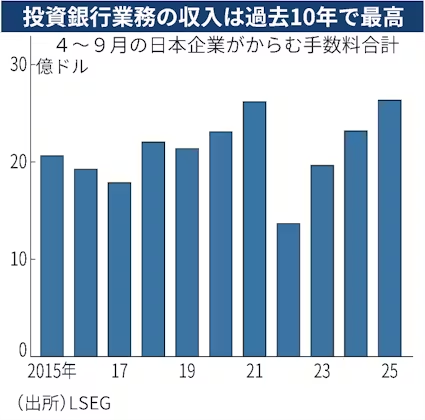

4社の4〜9月期の投資銀行部門売上高は合計で9%増えた。全社が前年同期を上回り増収となった。英LSEGによると日本企業がからむ案件で世界の投資銀行が得た手数料は少なくとも過去10年で最大となった。

企業の成長に向けた投資や資本効率の高い経営を目指すための事業切り出しが増えた。ファンドと組んで非公開化する事例も増えた。「足元のパイプライン(仕掛かり案件)は、前年同期を大きく上回って積み上がっている」(SMBC日興証券の後藤歩常務執行役員)

日経平均株価が最高値を更新するなど足元の株高による恩恵も受けた。野村の森内博之財務統括責任者は「株価が上がると事業会社が動きやすくなり、M&Aや資金調達の動きが出てくる」と話す。大和証券は、国内のM&A関連収益が7〜9月期に151億円と過去最高だった。

株高の恩恵は市場部門や個人部門でより鮮明だ。4〜6月は日銀の利上げによる影響や米トランプ政権の関税政策を受けた相場急変などから一部の証券会社はポートフォリオの管理に苦戦したが、7〜9月期には回復した。野村HDは7〜9月期の株式取引の収益が1138億円と前四半期(4〜6月期)から16%増え17年3月期以降の四半期で過去最高だった。

4〜6月期に市場部門で58億円の営業赤字を計上したSMBC日興は7〜9月期に5億円の赤字と改善した。同社は10月に金融市場本部の機構変更を実施し、現物の債券とデリバティブ(金融派生商品)の営業や売買を一体で運用する体制に切り替えた。

足元の株高で個人向け部門も堅調だ。先行き不透明感から春先に投資を手控えていた個人投資家などの売買が盛り返した。大和証券は個人向けの部門の4〜9月期の部門経常利益が395億円と過去10年間で最高となった。大和証券の吉田光太郎最高財務責任者(CFO)は「(国内個人の)外国株の売買が活発で、2割ほど売買フローが増えた。足元もその流れが継続している」と指摘する。

各社が重視する、顧客からの預かり資産に応じた収益が伸びている。足元では、運用を一任するファンドラップや、未公開株(PE=プライベートエクイティ)などが好調だ。

各社が預かり資産残高を重視するのは、相場環境に左右されない収益力を備える目的があるほか、売買手数料を追い求めるのは必ずしも顧客の利益にそぐわない場合があるためだ。

株高が証券会社に恩恵ばかりをもたらすとは限らない。野村の森内氏は「性急に株が上がりすぎると買い控えが起こるほか、自社株買いもスローダウンするかもしれない」と指摘する。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の本城史朗CFOは「ストック資産収入を増やしているが、まだその比率が十分でない」と語る。手数料への依存は業績の浮き沈みに直結する。大和などの他の証券会社の7〜9月期の個人部門も、売買に伴う手数料の増加が寄与した面も大きい。株高による目先の収益拡大にとらわれず、顧客資産を増やすという経営方針を貫けるかが、将来の経営の安定性を左右する。

【関連記事】

- ・野村HDの4〜9月期、純利益18%増 法人部門がけん引

- ・大和証券Gの純利益2%増 4〜9月、株高で安定収益が過去最高

- ・SMBC日興の4〜9月期、純利益36%増 個人向けが好調

- ・三菱UFJ証券の純利益15%減 4〜9月、個人営業が苦戦

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。