富士通と早稲田大学、芝浦工業大学は25日、量子コンピューターを使いロボットの運動計算を効率的にこなす手法を開発したと発表した。3方向に曲がる2関節を高精度に制御するのに必要な計算回数を50%以下にできる。今後は量子コンピューターの高性能化にあわせ、制御できる領域を広くしたり、動作時間を長くしたりする。

ロボットの関節制御は部位数が増えるほど複雑になる。腕の関節であれば肩、肘、手首とつながっていくが、根元にある肩の姿勢が、先にある肘や手首の姿勢に影響を与えるからだ。関節の数が7つを超えると、従来型のコンピューターでは処理が追い付かないほど計算量が膨大になる。

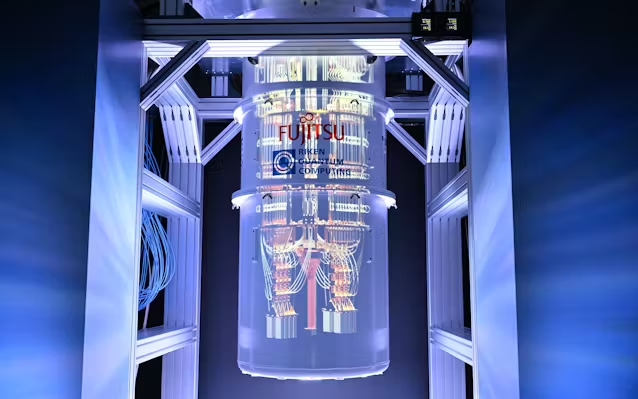

富士通と早稲田大、芝浦工業大は量子コンピューターと従来型コンピューターを組み合わせて効率的に計算する手法を開発、検証した。計算の難しい関節同士の関係を、量子コンピューターの基本単位となる量子ビットで表現し、速度と精度を向上させた。

3方向に曲がる2関節の制御では、誤差率10分の1に必要な計算回数を50%以下にできた。富士通と理化学研究所が開発した64量子ビットの量子コンピューターでも効果を検証できた。また、従来型コンピューターでは処理しきれない17関節の運動モデル計算も30分程度で実行できる見通しが立ったという。

今後は幅広い運動計算や長い動作制御に耐えられるよう、アルゴリズム(計算手順)の改良を進めていく。富士通は運動計算を利用できる機体の開発や、運動計算を利用した開発ソフトなどへの応用を検討していく。

現在、ロボットの運動制御では人工知能(AI)の応用が主流だ。量子コンピューターの応用研究はほとんど進んでいなかった。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。