クローズアップ現代「最賃1000円超だけど... どうする地方の女性低賃金」

NHKプラスで9月30日19:57まで配信

地方創生に向けて首相官邸で行われた、石破総理大臣と地方出身の女性たちとの意見交換。

山梨県から参加した山本さんは、政府が掲げる政策「若者や女性にも選ばれる地方」に対して、本音をぶつけました。

山本蓮さん

「今までの地方創生では、女性の流出の原因を追究することなく、子育て支援や婚活支援が女性への支援の中心になってきたのではないでしょうか。女性たちの意思や選択に向き合うことなく結婚・出産だけを推奨するのは、押しつけだと感じます」

山本さんのこの意見。その裏には、それまでに彼女が受け止めてきた100以上の声がありました。

就活中に直面した地方の現実

さかのぼること4年半。山本さんは大学卒業をひかえ、就職活動に力を入れていました。

もともと「仕事を通じて地元に貢献したい」という思いはあったものの、地元山梨県で働くか、就職を機に地元を離れるか悩んでいました。

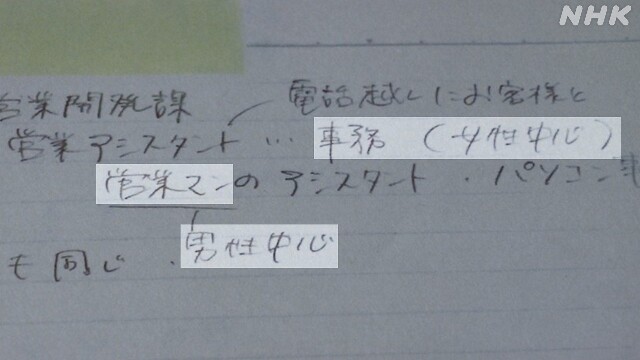

そんななか、大学時代の先輩で県内の企業で働く女性にOG訪問したとき、こんな話をされました。

大学時代の先輩

「私は『営業をやりたい』と入ったのに事務に回された。男性が営業、女性がその補佐をする体制になっていて、この会社では、やりたいことはできないと思うよ」

ほかの企業の説明会でも、「総合職と地域職に分かれていて、女性が総合職にいない」(小売業)、「男性は報道に出されるけど、女性は文化部を選ぶしかない」(地方紙)と言われるなど、採用段階で男女差があることに衝撃を受けました。

「こんなことがあっていいのか」。山本さんのなかで悔しさがこみ上げてきました。

本音を可視化するプロジェクトへ

さらに、山本さんが違和感を覚えたのが、当時の報道や国の政策でした。

2014年に、有識者グループによって「自治体が消滅する可能性」が初めて指摘され、国は“地方創生”を進めました。

「結婚・出産・育児」の“希望をかなえる”ことを掲げ、その支援を行う自治体に交付金を出してきました。

山本蓮さん

「人口流出の報道やレポートを見ていても、そこに当事者である女性の声が全くありません。私たちの思いは統計や数字になっていない感じがするので、それを示したかったのです。自分が東京に出ても問題は解決しないので、地方の環境を変えないといけないと思いました」

その後、県内の企業に就職した山本さん。仕事のかたわら始めたのが「地方女子プロジェクト」でした。

地方出身の女性や、地方で暮らす女性たちにオンラインでインタビューを行い、ショート動画としてSNS上で発信する取り組みです。1本目の動画の冒頭はこんな問いかけから始まっています。

「若年女性の流出で地方が衰退する。でもそれって私たちが問題なんだっけ?」

「100人に聞く」という目標を掲げ、SNSでインタビューに応じてくれる人を募ったところ、予想を超える反響があったといいます。

インタビューの中で多くの女性が訴えたのは、「自立できないほどの賃金の低さ」でした。

秋田にUターンした38歳

「とにかく賃金が低いんですよ。週に1回しか休めなくて残業もあるのに手取りで15万くらいしかもらえない。それでも私はマシな方で、小さな子を抱えている友達は非正規で働いていて、手取り10万いくかいかないか。だからといって仕事が軽いかっていうと、人がいないので1人にかかる負担がすごく重いんです」

滋賀在住・36歳

「保育士として働いていましたが、手取りは13万ほど。せめて20万くらいは欲しいなというと、『何に使うの?』『結婚したらいいじゃない』とか、そういう返事しか返ってこない。私の理想は、狭くてもいいからワンルームで1人暮らししていけるだけの収入がほしいんです」

“女性は気が利く人間に”

インタビューでは、地域の行事でも固定的な女性像があって「息苦しい」という声も上がりました。

新潟出身・25歳

「地区の行事では女性陣が絶対台所に近い席に座っているんですよね。男の人たちは絶対動かなくていい席に、座りっぱなしで。お母さんからずっと『女性は気が利く人間にならないとダメだよ』と言われて育ってきたので、将来生きづらいなって」

実際に、こうした固定的な性別による役割分担が、女性の地方からの流出につながっているという指摘もあります。

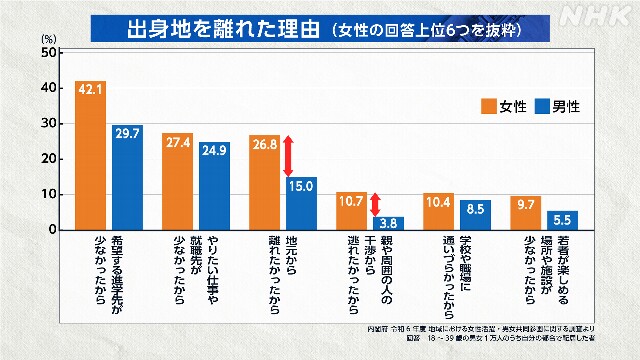

国が去年、18歳から39歳の男女1万人を対象に行った意識調査で、「出身地域を離れた理由」を聞くと、男女ともに「進学」・「就職」の割合が高くなりました。ただ女性では、「地元から離れたかったから」や「干渉から逃れたい」という回答が男性に比べて特に高かったのです。

国は「『地元を離れたい』と感じる何かしらの不満や思いを抱えた女性が、進学・就職・結婚などの大きな節目で東京圏へ転出している可能性がある」と分析しています。

各地の自治体や企業でジェンダーギャップ解消のアドバイザーなどを務め、この調査を監修した小安美和さんは、女性のほうがより強く、地方で何らかの「窮屈さ」や「生きづらさ」を感じていて、都市部への転出に繋がっているのではないかと指摘します。

調査を監修した小安美和さん

「固定的な性別役割分担意識などの『目に見えない心理面』がどのように居住地選択に影響しているかが可視化された意義があると思います。『地方から出ていく/留まる』、『地方に戻る/戻らない』という二項対立にとどまらず、その背景にある地域内での意識や制度のあり方を振り返り、より深い地域づくりの議論が進むことを期待したいです」

当事者どうしが語れる場を

女性たちの声を可視化するため、山本さんは当事者どうしが語り合える場をつくることにも乗り出しています。

8月、“地元”への思いや、地元を離れたり地元に戻ったりした自らの選択について、語り合うワークショップを開催。地方出身や地方にゆかりのある幅広い年代の50人以上が集まりました。

これまでオンラインで声を集めるなかで聞かれた、「本音をなかなか語れない。誰かと話したい」というニーズに応えました。

参加者(長野在住・24歳)

「なんで女の人ばっかりケア役割しているんだろうとか、なんでこんなに職業の選択肢少ないんだろうとか、職場の人に話しても悩みをなかなか理解してもらえなくて。そういう話をすると『なんだこいつは』みたいな、“珍獣”みたいな感じなので。モヤモヤを抱えていることを共感・共有するだけでも、1人で闘っているわけじゃないんだとすごくほっとします」

参加者(愛知出身・28歳)

「地元のことが好きだけど好きじゃない部分もあって複雑な気持ちがあるんです。地元が好きって胸を張って言いたい気持ちと、上京する選択を取った自分にも胸を張っていたい気持ちと。地元に残るって選択をした人も地元でもっと伸び伸びできるといいなと思います」

山本蓮さん

「オンラインでインタビューを受けてくれる人も『顔は絶対隠して下さい』とか『声変えて下さい』とか。家族や近所の人にこういうことを考えているとバレたら、後ろ指をさされるという人はまだまだ多いです。こういうことを言うことが、その地域を前進させていくことになるんだと、そんな変化を起こしたいと思ってます」

首相と直接話してみたら…

活動を始めて1年半。山本さんに、思いがけない声がかかりました。

地方女子プロジェクトの参加者とともに、これまでの活動で聞いてきた声を、石破総理大臣に直接伝えることになったのです。

山本さんは、地域には多様な女性が生きていることを前提に、政策を実行してほしいと訴えました。

山本蓮さん

「大事なのは、スポット的に結婚・出産・子育てという支援よりもその前も後も女性の人生はつながっている、ずっと続いているということを、念頭においていただきたい」

石破総理大臣はどう受止めたのか。今年度から内閣官房に新たな会議を立ち上げ、地域の働き方や職場改革を促していくとしました。

石破総理大臣

「我々、地方のおじさんたちは女性が何を考えているか分からない。女性も地方のおじさんが何考えているか、本当は分かってないところがあるんじゃないのか。お互いに話し合ってみると『あ、そうなのね』みたいなところって私はあるんだろうと思っているのですよ。お互いの話を聞いてみようよっていうきっかけをもっと作りたい」

足元から少しずつ 地域の“おじさん”との対話

“地方女性”という当事者だけでなく、地域の男性との対話も進めていきたい。山本さんは、足元から実践を始めています。

この日、公民館で待ち合わせたのは、子どもの頃から知る近所の“おじさん”・盛次さん(63)でした。山本さんの活動を応援しているとしながらも、意見には隔たりがありました。

盛次さん

「地域社会の女性の生きにくさ、家に入って固定的な役割を期待されちゃうのは、一朝一夕には直らないかもしれないね」

山本蓮さん

「私は男性の長時間労働っていうのも直んなきゃいけないって思っていて。男性を働かせすぎっていう所もあるので、企業が見直してバランスを取っていけると、家庭内の役割も、認識とかも変わっていくのかな」

盛次さん

「建前レベルでは男性も家事に参画すべきだって言う人が多いと思うね。だけど実際にやれるかどうかっていうと難しいかもしれないね。家に帰ってこれから夕飯の支度をするんだぞってなったら…できないな僕には。少し時間がかかるかもしれない」

個人の意識をすぐに変えるのは難しくても、地域で続いてきた仕組みなら変えられないか。話題にのぼったのは、自治会です。

自治会への参加は「世帯主」というのが慣習になっていて、出席するのはほとんどが男性。女性は「女性部」に所属してきました。

盛次さん

「基本的に自治会が“男性部”になってるから“女性部”をあえて作らないと、女性の出る幕がなくなっちゃうんだよね」

山本蓮さん

「女性はこの仕事って決めないで、みんなで決めていけばいいのになと思います」

盛次さん

「いまの自治会って、男性目線での意見の集約になるんだね。それは蓮ちゃんとしてはおかしいと。ある年齢以上の区民全員が参加する区民総会にするっていう提案もできるかもしれないね。世帯1票じゃなくて全員参加でね」

対話に手応えを感じた山本さん。足元のコミュニティをどう変えていけるか、これからも模索を続けたいと考えています。

山本蓮さん

「悪気なく“そういうもんだ”で続いてきていることなので、ちゃんと、どう変えてほしいのかを言っていかないとだめだなと思いました。でも、言えばちょっとは改善されそうだなと。こういうふうに話し合える場を作っていくのが大事かな」

あなたの“はて?”教えてください 体験談・情報募集中

地方消滅、人口減少、低賃金…何かと一方的に語られがちな「地方」の課題。

そこに暮らす人が目の当たりにしている現実は、地域の施策や運営に生かされているでしょうか?あなたが「はて?」と感じる地元の慣習や暗黙のルールはありますか?

感じている課題や「こうしてみたら変えられた」というヒントなど、あなたの意見・感想・体験談を下のバナーからぜひお寄せください。

あなたの“はて?”教えてください 体験談・情報募集中

市野 凜

2015年入局

前橋局、政経国際番組部、社会番組部などを経て現所属

ジェンダーや労働問題をテーマに取材

長野県出身の“地方女子”です

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。