血糖値を下げるホルモン「インスリン」が分泌できない1型糖尿病を根治するため、徳島大学病院の研究グループが患者の脂肪組織の幹細胞からインスリンを生む細胞を作り、患者に移植する治験を10月にも始める。拒絶反応の心配がなく、ヒトの人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使う治療のような遺伝子注入も不要のため、がん化する可能性も極めて低いという。

1型糖尿病は過剰な自己免疫のため、インスリンを産生・分泌する膵臓(すいぞう)のβ細胞を壊すなどする疾患で、国内に10~14万人の患者がいるとされる。インスリン分泌が止まり、高血糖状態が続くと、失明や神経異常など糖尿病の合併症が出る。

糖尿病全体の約95%を占める2型糖尿病が成人になって発症する例が多いのに対し、1型糖尿病は子どものうちから発症する例が多いとされる。海外では脳死ドナーの膵臓から取り出したβ細胞の移植も実施されるが、脳死ドナーの少ない日本では、毎日数回のインスリン注射が一般的な対処法となっている。

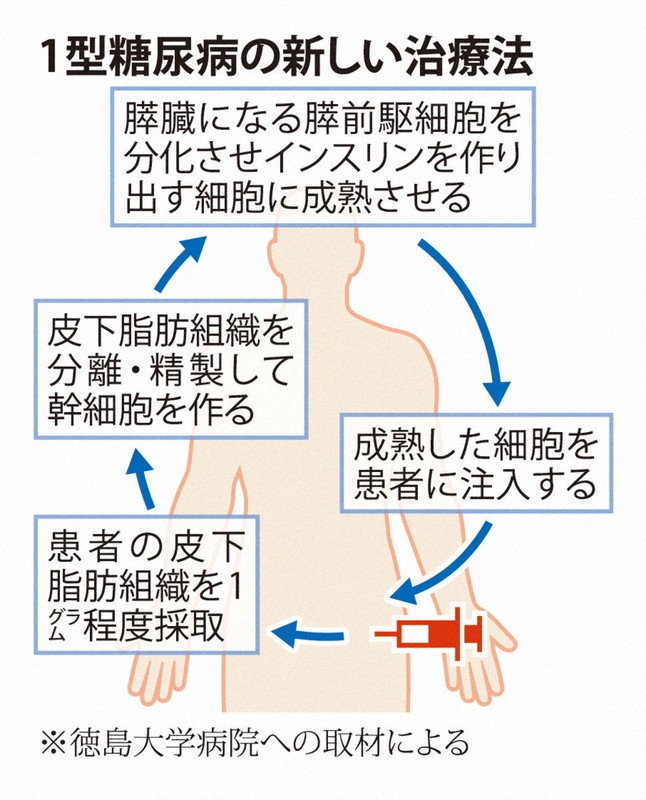

これに対し、研究グループは患者の足の付け根付近から皮下脂肪組織を1グラム程度採取し、そこからさまざまな細胞に分化する能力を持つ幹細胞を分離・精製し、再生医療技術で新たなβ細胞を作った。細胞は約1カ月かけて培養したうえ、患者の膵臓近くの脂肪組織へ注入する。細胞の採取時は日帰りで、注入時も2、3日で退院できる見込み。

研究グループはインスリン分泌が異常なマウスで実験したところ、注入から約2週間で血糖値が正常レベルで安定。移植後445日程度とマウスの平均的な寿命に相当する期間、正常レベルが続いたという。より大型動物で、人間に近いブタでも、注入から2週間程度で血糖値が正常レベルになった。

ただ、現在はβ細胞の培養がほぼ手作業のため、対応できる患者数が極めて限られる。このため、培養作業などを自動化する態勢を整え、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の承認を受けたうえ、2030年ごろをめどに多くの患者対象に供給したい考えだ。そして、自動培養装置導入に伴う費用の一部2000万円を、クラウドファンディングサイト「Otsucle(おつくる)」で11月末まで募っている。

研究グループによると、β細胞が破壊される自己免疫疾患のメカニズムにはよく分かっていない部分もあるが、おおむね90%のβ細胞が破壊されると、糖尿病の症状が出るという。このため、研究グループの池本哲也教授(消化器・移植外科)は「β細胞が自己免疫により破壊され続けても、90%以上減らないよう移植すれば、発症を抑えられる。根治を期待できる治療法なので、支援してほしい」と呼び掛けている。【植松晃一】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。