日本経済新聞社と日本経済研究センターが主催する「関西経済人・エコノミスト会議」は10月21日、「ポスト万博への挑戦〜産学で探るウェルビーイング(心身の健康と幸福)」をテーマに大阪市内でシンポジウムを開いた。京都大学の湊長博総長、大阪大学の熊ノ郷淳総長、神戸大学の藤澤正人学長、産業界からは阪急阪神ホールディングスの嶋田泰夫社長と、障害のある幼児も使いこなせるインクルーシブ(包摂的)なキッズ用品を手がけるHalu(ハル、京都市)の松本友理代表が登壇した。司会は日本経済新聞社大阪本社編集局長の武類祥子が務めた。(文中敬称略)

大阪大・熊ノ郷氏、大阪・関西万博「国境越えたつながりの場が心の充実に」

司会 大阪・関西万博でウェルビーイングな社会へのヒントは見えたか。

熊ノ郷 当初は万博開催にネガティブな見方も多かったが、蓋を開けると大屋根リングに圧倒され、心筋シートなど先端技術に感動した。この感動をさらに突き詰めると人との出会いに行き着く。研究の成果に触れ、多様な国・地域の人たちと実際に会って話をする。つながる場がウェルビーイングに必要だということを教えてくれた。

松本 会場内のアクセシビリティー(近づきやすさ、便利さ)が素晴らしかった。息子が脳性まひの障害を持っているが、広く歓迎してくれていると感じた。障害があると行きたくても行けない場所がある。受け入れてくれると安心できれば、積極的に外に出ようと思えるようになる。

司会 万博をきっかけにより良い社会づくりへの関心が高まっている。

湊 高齢者の社会参加を促す必要がある。これまで延び続けてきた平均寿命も天井が見えてきた。新しい高齢社会に向けマインドをリセットする時期にある。定年後にどれだけ健康に生きていくかが重要で、老化に関わる慢性疾患のコントロールがポイントだ。お金をかけて徹底的に治すのか、生活に支障が出ない程度で対応するのか、我々が考えるべき点も多い。

藤澤 健康寿命の追求だけでなく、高齢者や病気の患者、マイノリティーを含むすべての人が心豊かに過ごせることがウェルビーイングだ。何を幸せとするかは人によって異なる。人間は他の人とのコミュニケーションや社会行動を通じて日々大量の情報をやりとりしているが、この中に各人のこころの状態を示すシグナルが隠されている。幸せを実感できる共生社会を創るために、このシグナルを数値化する技術開発に取り組んでいる。

嶋田 企業においてはメンタル面でくじけてしまう人が一定数いる。そうならないよう我々も取り組んでいるが、難しい部分もある。心の健康をどう実現するか、ぜひアカデミアで方向性を示してほしい。

神戸大・藤澤氏「高齢者にも安全な低侵襲の手術、テクノロジーで実現」

司会 3大学の総長、学長のみなさんは医療分野のスペシャリストでもある。ウェルビーイングと医療との関係性は。

熊ノ郷 健康なからだづくりで講演会を開くと、高齢者の参加が非常に多い。年齢を重ねると肉体的に悪い部分が出てくるとはいえ、「これでいいのか」との疑問も抱えてきた。健康とは体だけでなく心が満たされた状態でもある。総合大学が健康を提起する上で、医学だけでなく社会科学や文学などの知見も必要となってきている。

湊 健康について京都大ではがん免疫療法の研究に力を入れてきた。免疫という「内なる力」を強くすることでがんをやっつける。がんと免疫の関係について興味深いのは、何十年もたってから転移がわかる場合があることだ。体内に潜んでいるがんを免疫が抑え込んできたともいえる。

70歳でがんになっても、その後の長きにわたって進行を抑えることができるのであれば、それでよいのではないか。むしろ残りの人生をその人の能力や精神性が高まるように送ったほうがよいとも言える。これまでのような病巣を完全に取り除く医療のあり方を見直すべきなのかもしれない。

藤澤 私は外科が専門なので手術を前提とするが、テクノロジーの進歩が支えとなる。これまで人の手によるオペでは不可能だったことができるようになる医療機器の開発に力を入れている。低侵襲で体に優しい手術法が確立できれば、90歳を超えるような高齢の方も安全に受けることができ、余生も充実する。

京都大・湊氏「幸福な社会のあり方、議論のプラットフォーム整備を」

司会 限りある命を幸福に生きることが大切であり、そのための環境整備も急務となっている。

湊 世界にはいろんな社会のあり方がある。(医療面では自己負担が大きい)米国のような社会もあれば、北欧のように日常の税負担は重くする代わりに高齢者向けの手当を厚くする社会もある。まず総合的に日本がどのような社会を目指すか議論できるプラットフォームが必要だ。政府はもちろんのこと、大学もこうした議論の場を提供できればよいと思う。

嶋田 都市の交通インフラを担う事業者として、移動のハードルをどう下げるかに心を砕いている。駅のバリアフリー化は、車椅子利用者や視覚障害者向けの印象が強かった。今はシニアカー(電動車椅子)やベビーカーも含め、あらゆる人の移動に対応しようとしている。誰もが快適に外出できる環境を整えれば、鉄道業でも市場のパイを広げることができる。

松本 高齢者や障害者、子育て家族は従来、メインの消費者や働き手ではないと見なされていた。そういった人たちが生き生きと社会・経済活動に加わることができるように企業も努力しなければならない。人口が減り市場が縮小する中で、顧客の獲得やイノベーションの種の発見にもつながる。企業が戦略的に取り組むべき投資であるとの意識を持つことが大事だ。

司会 ウェルビーイングについて産学連携でどのように取り組むか。

藤澤 例えば住設機器メーカーのノーリツとは入浴時に「気持ちいいな」「1日の疲れ取れたな」といった満足度を可視化する研究を始めた。ウェルビーイングはつかみにくい概念でもある。企業もいろいろ考えていて、お互い協力しあっていきたい。

熊ノ郷 当大学は大阪府内の吹田、豊中、箕面の各市と大阪市中心部の中之島にキャンパスや研究拠点を置いている。学内に閉じこもるのではなく、オープンに調査研究や実践活動を展開している。社会課題を見つけ出し、それを解決するスタートアップを育成してきた。このほかにウェルビーイングを軸にあらゆる人が交流し合う場も提供している。ぜひ様々な企業に参画してほしい。

デザインの力でインクルーシブ実現

中核となるキッズ用品ブランド「IKOU(イコウ)」では、体幹が弱い乳幼児や障害のある子でもしっかり安定して座ることのできるチェアや、吸水性と速乾性の両方を備えたよだれかけなどを販売している。インクルーシブの視点から企業向けの研修サービスやブランド戦略のコンサルティングなども手がける。

基調講演 阪急阪神HD・嶋田氏 鉄道沿線住民の健康支援

当社の創業者である小林一三は鉄道沿線に住宅地を開発し、百貨店から宝塚大劇場まで人の集まる場を設ける需要創造型の経営モデルを築き上げた。それから100年以上にわたって一歩先のより良い生活を提案してきた。

このほど2040年ごろまでを視野に入れた「長期経営構想」を策定した。当社や社会を取り巻く環境の変化が想定以上に加速しており、その中で生き残り、成長できる道筋を考える必要が出てきたためだ。

関西では大阪・関西万博が開かれ、統合型リゾート(IR)の開業も控えている。域内の国際化が進む一方で、少子高齢化は深刻だ。労働力不足や消費縮小など様々なリスクが潜んでいる。

こうしたなかでウェルビーイングの観点からはヘルスケア領域に力を入れている。当社は鉄道利用など沿線住民に移動してもらうことで事業が成り立つ。人口が減っても高齢者が元気に外出できる環境を整えることに関与できればグループとして成長できる。

例えば自治体から受託するかたちで介護予防事業を手がけている。健康を最初から目的とするのではなく、楽しむ場の提供に重点を置いている。楽しいことをやって結果的に健康になってもらうのがねらいだ。

集客力のある商業施設で健康について気づきの機会を得ることができるイベントを開いたり、趣味の教室など学びの場を提供したりしている。学んだ成果を披露する場を用意することでモチベーションも高まる。趣味やスポーツなどのコミュニティーに参加する高齢者は介護にかかる費用が少なくなり、要介護認定されても重症化しづらいというデータもある。

アカデミアの知見も重視している。自治体に提供している認知症予防プログラムでは、大阪大学発のスタートアップが手がける認知機能検査サービスを取り入れた。

このほか当社は健康アプリ「いきいき羅針盤」を広げている。歩数や消費カロリーなど日々の運動量を「見える化」できる。アプリを進化させるため、京都大の奥野恭史教授と健康支援プランを提案できる機能を開発中だ。病気の発症を予測する人工知能(AI)を活用する。

ウェルビーイングではコミュニティーの活性化も重要だ。大阪市の十三地区で取り組んでいる地域活性化事業では、防災をテーマにマンション住民のコミュニティーづくりを支援している。互いが顔見知りとなることが防災・防犯につながる。

地域に根ざした鉄道会社は沿線からも、その地で進む人口減からも逃げることはできない。社会環境を変えることができないならば、自分たちが変わるしかない。沿線価値を高めるための「一丁目一番地」の施策は、住民の健康やコミュニティー形成への貢献だと考えている。

各大学の取り組み

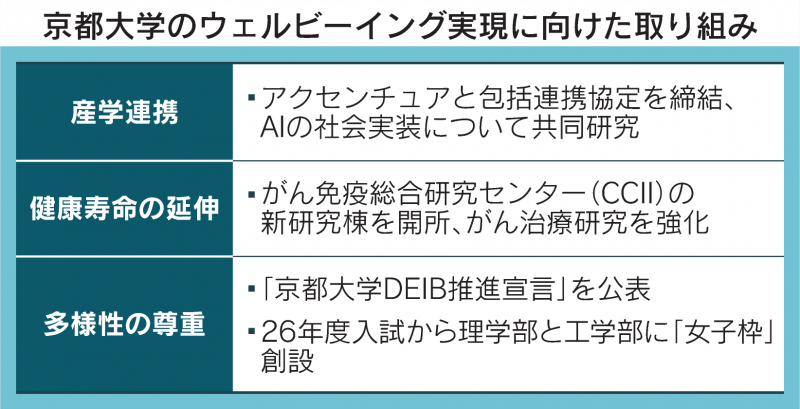

京都大学 社会課題解決、アクセンチュアと

京都大学では幸福で健やかな個人や社会のあり方について産学連携で研究を進めている。その一環として2024年にコンサルティング大手のアクセンチュアと包括連携協定を結んだ。

京大の人文・社会科学分野の知見と、生成AI(人工知能)をはじめとする先端テクノロジーを生かして社会課題の解決を目指す。

京都市中心部に開設した「アクセンチュア・アドバンスト・AIセンター京都」などで、組織内でのリーダーシップとウェルビーイングの関係や行動経済学に基づくAI活用といったテーマで共同研究を進めている。

医療分野でも高齢化社会に対応した研究に取り組んでいる。シニアのウェルビーイングを実現するためには健康寿命をいかに伸ばすかが重要となる。京大では日本人の死因として最も多いがんについて画期的な治療法の確立を目指している。

研究の中核を担うのが京大大学院医学研究科の「がん免疫総合研究センター(CCII)」だ。

18年にノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑氏がセンター長を務め、がん免疫療法を発展させる。24年11月には新研究棟が開所した。

企業の期待も大きい。新棟建設には、本庶氏の研究成果から生まれたがん治療薬「オプジーボ」の製造・販売を手掛ける米ブリストルマイヤーズスクイブの寄付金が充てられた。ニトリホールディングスなども研究に資金を寄付している。

学内でもダイバーシティー推進に力を入れる。今年4月には「京都大学DEIB推進宣言」を公表。「多様性の尊重は、社会における基本的な価値であると同時に、大学にとって成長と発展の原動力となる」とし、多様な人材が個性や能力を発揮できる研究環境を整備する考えを示した。

具体的には「性の多様性」「多文化共生」「ディスアビリティ(障害のある学生や教職員への支援)」の3つを掲げる。大学内に設置した男女共同参画推進センターや、学生総合支援機構・障害学生支援部門(DRC)などが主体となっている。26年度入試からは、「特色入試」の枠組みを生かして理学部と工学部に女性のみが出願できる枠を設ける予定だ。

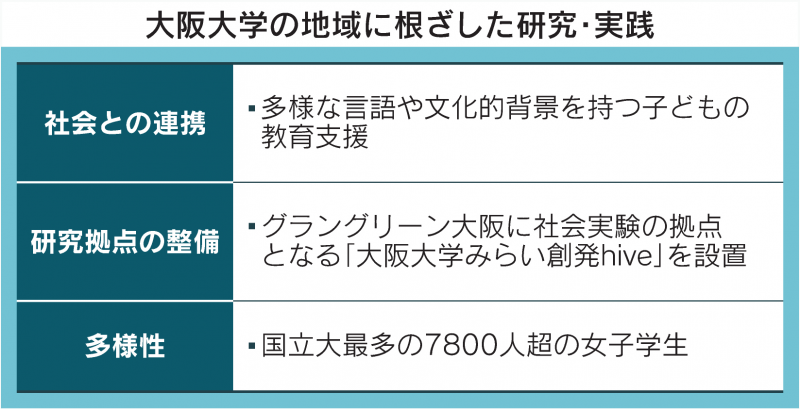

大阪大学 「生命」「サステナ」領域の研究充実

大阪大学は地域との共生を通じてより良い未来社会を切り開く大学像を描く。この発想から人の「いのち」や「くらし」に焦点を当てた社会研究を充実させている。

特定のテーマで、複数の学術分野を横断的に統合する領域研究に力を入れている。その一環として2026年に設置を予定しているのが「生命レジリエンス領域」だ。

「いのち」をテーマに全世代の心と体の幸せを実現する目標を掲げる。疾病対策から老化研究、シニアサポートに至るまで取り組みは広範にわたる。生命科学、工学、人文・社会科学などの総合知で解決策を見いだす。

「くらし」の観点では30年に「スマートサステナブル領域」を設置予定だ。人と自然が共生する豊かな社会を実現するための資源循環型のものづくりのあり方を探る。

いずれの領域研究でも実証面では地域からの協力を得なければ成り立たない。熊ノ郷淳総長は「ローカルにとどまるということではなく、地域貢献こそが世界につながる」と強調する。

大阪、関西の活力を研究に生かすため、24年には「大阪大学みらい創発hive」を開設した。大阪屈指の繁華街・梅田地区の複合新施設「グラングリーン大阪」にあり、社会実験やフィールドワークの拠点となる。

多様な人が集まる街の特性を生かし、来訪者から広く研究アイデアを募る。ロボットアバターや人の心を持った人工脳など、大阪大の最新技術を広く知ってもらう場としても活用する。

地域社会に開かれた教育拠点も充実している。箕面キャンパス(大阪府箕面市)の「複言語・複文化共存社会研究センター(阪大ふくふくセンター)」もその一つだ。

多様な文化的・言語的背景を持つ子どもたちが、自身のルーツに誇りを持って成長できるように教員や学生、卒業生が教育相談や学習支援を通じてサポートする。

大阪大に在籍する女子学生数は7800人超と国立大最多。外国人留学生も積極的に受け入れている。大学から未来のダイバーシティー社会のあり方を示していく考えだ。人類の幸福に寄与する大学の本分を見つめ直し、地域連携でその可能性を広げる。

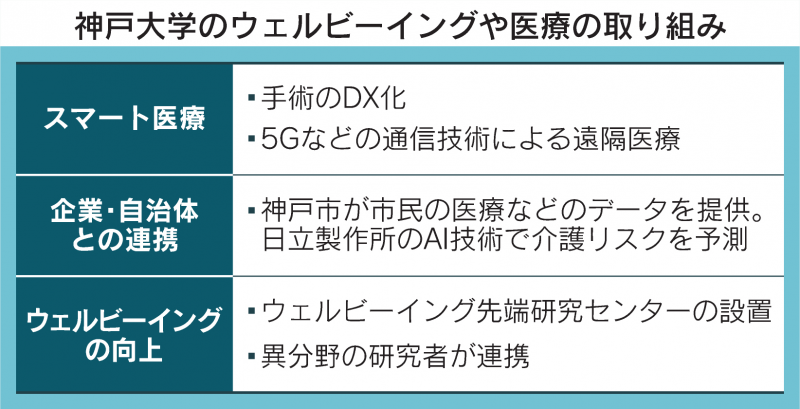

神戸大学 スマート医療、要介護リスク予測

神戸大学はウェルビーイング推進に医療で貢献する。個人の健康情報を集めたビッグデータを人工知能(AI)で分析して診断・治療や疾病予測につなげる「スマート医療」の実現を目指す。

シニア関連の医療研究では、65歳以上の神戸市民約38万人の健診データなどをAIに学習させ、一人ひとりの要介護リスクを予測するモデルを開発している。神戸市が個人別に医療・介護データをまとめた「ヘルスケアデータ連携システム」を活用。AIでは日立製作所の協力を得ている。

スマート医療の中にはデジタルトランスフォーメーション(DX)と先端医療機器を組み合わせた「デジタルヘルス医療」も含まれる。手術においては患者や患部のデジタル生体情報を医師がリアルタイムで共有しながら、手術支援ロボットを使ってオペを行う。

患者の肉体的な負担を抑えながら、効果の高い手術を実現できる。神戸大は手術支援ロボットの開発にも関わっている。

高速通信規格「5G」「6G」を生かした遠隔手術の実現も目指す。将来的には過疎地での医療の質を維持する上でも有望視される技術だ。

予防医療の延長線上で健康長寿に関わる研究も拡充している。2022年に設置した「ウェルビーイング先端研究センター」は、明るく年齢を重ねるブライトエイジングを実現するためのエビデンス構築に取り組む。

センター内では医学のほか心理学や経済学、自然環境学などの専門家がネットワークを構築している。産学連携も活発で、給湯器大手のノーリツとは、入浴による精神的・身体的健康への影響を明らかにする研究を進めている。より良い効果につながる入浴機器やソリューションを開発する方針だ。

大学や付属校の生徒・OBや地域住民の協力を得て、ライフステージの各段階におけるウェルビーイングのあり方も探る。同時に人間関係や社会活動で交わされる情報のやりとりと、こころの状態の関係性を可視化、数値化する取り組みにも力を入れている。

人、社会、環境がどのような相互作用をもたらしているかを明らかにすることで、それぞれの幸福に一歩近づく。 岡本康輝、山根佑斗、中田みなみ、田村修吾、平岡大輝が担当しました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。