脳の疾患で全身まひになった夫を在宅介護する妻がその日々をコミカルに記録した本が、話題を呼んでいる。夫のコミュニケーション手段は、透明の文字盤を使った視線でのやりとり。毒の利いた本音も遠慮なくぶつけ合ってきた夫婦の約10年を、妻はこう語る。「大変な介護でも、こっけいなことってあるはず」

夫は元毎日新聞記者の矢部明洋さん(62)。映画評や直木賞作家・葉室麟さん(2017年に死去)の対談取材などを手掛けていたが、14年11月、51歳の時、脳梗塞(こうそく)に続き脳出血を発症し、意識不明になった。全身にまひが生じたが、約4カ月後、文字盤を介して目で意思疎通ができ、聴力もあることが分かった。

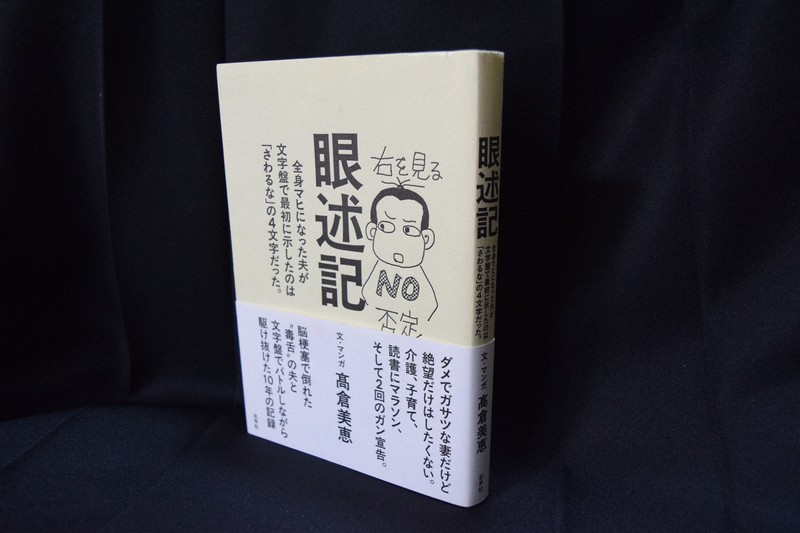

妻でライターの高倉美恵さん(60)は、発症約7カ月後の15年夏、夫の在宅介護を始めた。17年10月からは「眼述(がんじゅつ)記」とのタイトルで、発症以来の出来事を文と漫画にし、毎日新聞西部本社版朝刊に連載(25年3月まで)した。

連載をベースに25年2月に発刊されたのが同タイトルの単行本(忘羊社、1925円)だ。「眼述」は造語で、目で言葉を述べる矢部さんのコミュニケーション形態を表している。

発売以来、夫婦のもとにはテレビ、ラジオ、雑誌などの取材が相次いだ。夫婦が暮らす福岡市内の書店で、2人そろってトークイベントにも参加。出版から約4カ月で重版となった。

「おもしろい」「申し訳ないけど、笑えた」「力をもらえる」――。夫の一大事をテーマにした本ながら、読者の感想は明るく、前向きなものが多い。

その大きな理由は、冷静な観察眼で自分と周囲の様子を記録した高倉さんの書きぶりにある。

例えば、文字盤で夫が言葉を伝えられると分かったころのエピソード。最初の言葉は「さわるな」。命令の物言いに、妻はむかっ腹を立てつつ、喜ぶ。

だが、言葉の理由を探っていくと、妻が当時「良かれ」と思って夫の体をさすっていたマッサージが、夫にとっては鼻からチューブで入れた栄養剤が逆流して誤嚥(ごえん)を起こしかねないと不安で仕方なく、マッサージをやめさせたかった、という夫婦のずれが判明する。

高倉さんは言う。「大変な介護をしている人でも、一から十まですごく大変なわけではなく、こっけいなこともあるはず。そんなおもしろがり方があるよってことが伝わるといい」

発症した時、夫婦の子どもは高校1年と中学1年だった。「帰りたくない家にだけはしたくない」。高倉さんがその一心で子どもたちに向き合ったことも、明るさを支えている。

介護を始めて高倉さんは2度、がんの闘病を経験した。それを機に、夜間に体位を変える「体交」の介助などを介護ヘルパーに依頼し、福祉サービスの活用を進めた。

本では、サービス利用を考える人向けに役立つ情報を挟みつつ、「国は制度を用意はしているけれど、向こうからはやってこない。大きな声で『助けて』と言わないと出てこない支援だってある」と介護当事者ならではの気づきを添えた。

忘羊社(福岡市中央区)の藤村興晴代表によると、ある読者の女性は「要介護認定を受けた夫が自宅に戻ってくる直前に読んだ」と感想を寄せ、高倉さんが電話で励ましたという。また「福祉サービス利用者の思いを垣間見た」と受け止める介護事業者の声もあった。

夫婦のやりとりには、毒っ気のある言葉も飛び交う。その間柄を藤村さんは「信頼関係があることの裏返し。介護する側、される側にお互いを追い込まないような配慮がある」と評する。

25年4月から、矢部さんは毎日新聞の連載「真・眼述記」で原稿を担当している。ひらがな50音を示した文字盤を使い、1音ずつ文字を目で追って文章を伝える。高倉さんはそれを受け取って文字に起こし、原稿に合わせた漫画も描く。

矢部さんは原稿のネタを「テレビやラジオで引っかかりを感じたことから着想する」といい、1回約800字の原稿を4日ほどかけて仕上げる。その過程は高倉さんにとって「普段は介助の用事以外を話す間がない分、『こんなことを考えていたんだ』と原稿で知ることができる」と話す、大切なひとときだ。

「交流サイト(SNS)を見ると、介護や障害にネガティブな書き込みもある」と高倉さんは嘆く。人手不足の影響で希望する福祉サービスを選べないなど、自身の介護生活も困りごとは尽きない。それでも言う。「なんとかやりくりして、できないことがあれば、できる人が補えばいい。生きてるからにはできれば楽しくやっていければと思う」【青木絵美】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。