Golubovy-shutterstock

<脊柱を制する者が、健康を制する>

日本でも定着した「自重トレーニング」。そのきっかけは、2017年に邦訳版が刊行された『プリズナートレーニング 圧倒的な強さを手に入れる究極の自重筋トレ』(CEメディアハウス)だった...。

元囚人でキャリステニクス研究の第一人者ポール・ウェイドが語る、筋肉について。第9章「ザ・ブリッジ/The Bridge」より一部編集・抜粋。

◇ ◇ ◇

どんな戦いにも耐える背骨をつくる

もし世界中でもっとも大切なエクササイズはなにかと問われたら、ブリッジだと答えるだろう。どんなエクササイズもブリッジには及ばない。

スクワットは大きくて強い脚を、プッシュアップは深さがある胸を、プルアップは厚い広背筋と巨大な上腕二頭筋をつくり出す。それらには、印象的な筋肉をつくるエクササイズが数多くある。見せびらかす筋肉をつくるためのきらびやかなマニュアル本が何百冊も出版されている。

しかし、ブリッジ──脊柱(背骨)の筋肉を強く、しなやかで柔軟なものにするトレーニング技術──について書かれた本は少ない。ジムでブリッジをやっている人を見かけることもない。

フィットネスライターは、腕、腹部、体幹について書くのに忙しく、ブリッジに触れることはまれだ。実際、ブリッジの正しいかけ方を知るアスリートはわずかしかいない。大切なエクササイズなのに、事実上、秘密ともいえる技術になっている。

これも、能力よりも見かけを重視する現代文化の影響だろう。今日の男たちは、ボディビルディング哲学に洗脳されている。くるっと廻って「脊柱の筋肉」を見せながらポーズする者はいない。

それよりも腕の太さだ。筋肉について話す時の最初の話題も、腕がどれだけ太いかであり、脊柱の筋肉がどれだけ強いかではない。

この傾向は恥ずべきものだ。上腕二頭筋より、脊柱周辺にある筋肉のほうがはるかに重要だからだ。自分で動かすことができる筋肉の中でもっとも重要なのが脊椎筋であり、必ずトレーニングの対象にしなければならない。

脊柱を鍛える/Training the Spine

人体でもっとも大切な器官は筋肉ではない。心臓や肺でもない。それは脳だ。二次的な器官を含めた、人体のあらゆる構造とプロセスを実質的に制御しているのが脳だからだ。

また、わたしたちのアイデンティティのかなりの部分に認知機能がかかわっている。「わたし」が何者かは脳が決めている。だから、脳が死ぬと「わたし」はいなくなる。

人体で2番目に重要な器官が脊髄だ。脊髄は、下部脳幹に始まり、体の裏側を貫いていく神経繊維の集まりであり、脳と脳以外の体の間でやり取りされる情報シグナルの通り道になっている。

そのため、脳がどれほどパワフルで健康であっても、脊髄にひどいダメージを受けると、脳と脳以外の体との間で行われているコミュニケーションが成立しなくなる。スーパーマンを演じるスターであったクリストファー・リーブの麻痺をだれもが覚えている。

その悲劇が起こったのは1990年代半ば。原因は落馬だった。ヘルメットをつけていたリーブは、脳にはダメージを受けなかった。しかし、脊髄をひどく損傷し、そのため、脳からの指令が体に届かなくなってしまった。

脊髄はきわめて繊細であり、わずかな損傷でも、身体機能に致命的な影響をもたらす。健康と生存を左右することから、わたしたちの体は、脊髄を手厚く保護するように進化した。

そして、いまは、柔軟性を持った連結式の甲冑のような厚い柱──脊柱──の中に脊髄を収めている。

この連結式の甲冑を構成するのが、高密度の椎骨(脊椎)で、この椎骨を継ぎ合わせている軟骨が椎間板だ。

このようにして、大切な脊髄を脊柱が守っているのだが、その脊柱も、靭帯のネットワークと厚い筋肉の層に守られている。それが脊椎筋であり、脊椎筋は30以上のペアになっている筋肉から構成されている。

多種ある脊椎筋は、別々に機能しながら集まって蛇のようにも見える太くて強力な2本のチューブになっていく。この筋肉群が脊柱起立筋だ。

脊柱起立筋は、筋肉でできた厚いコルセットのような役割を果たす。不慮の事故や、鋭利だったり尖ったりしている物体から脊柱(ひいては脊髄)を守る最初の防波堤になる。また、脊柱のほとんどの動きをコントロールしているのもこの筋肉群だ。

どう動いたらよいか脊柱に命じながら、脊髄を守る椎骨が、動作の許容範囲を超えないように制御している。実際、脊柱起立筋がなければ、歩いたり、立ったり、体をねじったり、体幹を動かすことができなくなる。頭を回すことさえできなくなるのだ。

脊柱起立筋は信じられないくらい重要な筋肉だ。しかし、さらに奥深くにある脊椎と比べれば、その重要性も色褪せる。脳からの命令は脊髄内を下降するので、脊椎のケガは上のほうで起こるほど影響が大きくなる。

・下部脊椎(腰部)をひどくケガした場合、脚が使えなくなり、失禁やインポテンツにつながっていく。

・背骨の中央部分(胸部)をひどくケガすると、胴体にある筋肉を制御できなくなる。

・第三頚椎(頸部)の損傷は、腕、肩、頸部の麻痺につながる。第三頚椎より高位に起こる損傷は肺に動力を与える横隔膜を麻痺させ、自発呼吸ができなくなる。

これらの症状とは別に、脊椎損傷は、筋萎縮、骨粗鬆症、神経障害性疼痛、また、血圧、体温、心拍数などの基本的な生理機能を制御できなくなることにもつながっていく。

事態をさらに悪化させるのは、脊髄の神経構造が非常に複雑なため、いったん損なうと、神経自身による自己修復が難しいことだ。

第一頚椎と第二頚椎を壊したクリストファー・リーブは、首から下の機能をほとんどなくした。呼吸器を使わない短い自己呼吸ができるようになるまで、何か月にもわたって毎日治療する必要があった。

このデリケートな脊髄を安全に保護しているのが脊柱であり、その脊柱の良し悪しは、脊柱を支える筋肉と靭帯の健全性に大きく依存している。つまり、脊髄を保護し、脊髄を健康に保つもっとも良い方法は、強い脊柱起立筋をつくり、維持することにある。

脊柱起立筋をトレーニングすることは、食事に気を配ったり、質のよい睡眠を取ったりすることと同じだ。効果的に健康を維持し体を改善するための良い習慣になるということだ。

ポール・ウェイド(PAUL"COACH" WADE)

元囚人にして、すべての自重筋トレの源流にあるキャリステニクス研究の第一人者。1979年にサン・クエンティン州立刑務所に収監され、その後の23年間のうちの19年間を、アンゴラ(別名ザ・ファーム)やマリオン(ザ・ヘルホール)など、アメリカでもっともタフな監獄の中で暮らす。監獄でサバイブするため、肉体を極限まで強靭にするキャリステニクスを研究・実践、〝コンビクト・コンディショニング・システム〟として体系化。監獄内でエントレナドール(スペイン語で 〝コーチ〟を意味する)と呼ばれるまでになる。自重筋トレの世界でバイブルとなった本書はアメリカでベストセラーになっているが、彼の素顔は謎に包まれている。

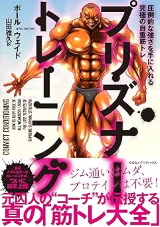

『プリズナートレーニング 圧倒的な強さを手に入れる究極の自重筋トレ』

ポール・ウエイド [著]/山田 雅久 [訳]

CEメディアハウス[刊]

(※画像をクリックするとアマゾンに飛びます)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。