「防災用備蓄品、そろそろ期限切れになる人って多いと思うんです」

関東を拠点に活躍する整理収納アドバイザーの清水幸子さん(46)の指摘にドキッとする人も多いのではないか。

東日本大震災の発生から9月で14年半がたつ。

「『あの時』を教訓にして買い求めていれば、そろそろ3回目の更新時期に入るはずです。市販の備蓄品は5年保存の商品が多いからです」

9月は台風シーズンだ。清水さんに無駄を省く「防災収納」について教わった。

防災グッズの4段階とは

「備えることは暮らしを整えること」と話す清水さん。防災用品の備えや日ごろの片付けがいざという時に命を守る手立てとなる。

清水さんは、備えが必要な防災用品は4段階に分類できると提唱している。

0次=携帯用の水、救急セット、連絡先カードなど▽1次=災害発生時にすぐ持ち出すための食品、簡易トイレ、電池など▽2次=ライフライン復旧までに必要な保存食などの生活用品▽3次=中長期の避難生活を支える寝袋など。それぞれ、段階と必要に応じてそろえるといいという。

期限切れを防ぐには?

ただ、防災グッズはかさばる上にしまいっぱなし、気付けば期限切れ、となる危険性があるのが悩みどころだ。

「だからこそ、適正な収納と定期的な管理点検が必要」と清水さんは訴える。

例えば、普段から食べ慣れたものを少し多めに買い、使いながら足していく「ローリングストック」は有効な手段。劣化が防げる上、非常時でも食が進む。

「食べたことのないものは災害時に受け付けないという悩みは多く耳にします」

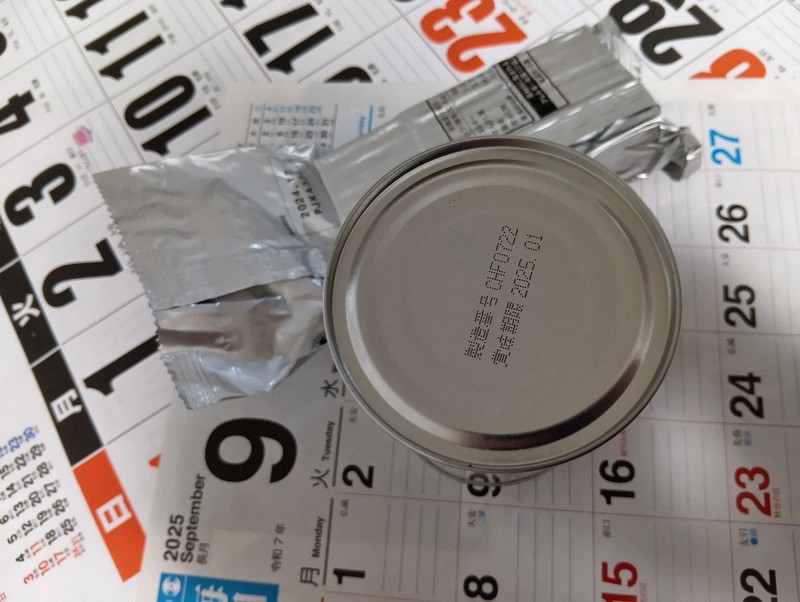

長期保存食品は消費期限をシールに書いて張り付けると見やすくなる。

子どものいる家庭では、衣類のサイズがストックしたものから変わっていることや、育児用品が不要になっていることもあるという。不要なものを処分すればスッキリして新たな収納スペースを広げられる。

ラップを皿にかぶせて洗い物を減らすなど日用品の汎用(はんよう)性を生かすアイデアを広げれば、ストックを減らすことも可能だ。

家族での情報共有忘れずに

さらに大事なこととして、非常持ち出し品の収納場所や中身について、家族で情報共有することが重要という。「家族が収納場所を知らなかったり、バラバラに保管していたりすると、いざという時に持ち出せなかったり重なったりして無駄になりかねません」

ほかにも、階段や廊下にモノを置かないなどの「日ごろの片付け」が避難時の動線確保につながるという。清水さんは「備えがあるという安心感は、災害時の冷静な避難を可能にすると思うんです」と話した。【山崎明子】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。