日本では、まだ食べられるのに廃棄される「食品ロス」が年間464万トンもあるとされる(2023年度の推計値)。そのうち、外食産業での発生は66万トンと大きなウエートを占める。多く注文しすぎて食べきれなかった場合に、テークアウト用容器に入れて持ち帰る活動が進みつつあるが、その中で従業員にある変化も起きているという。食品ロスに詳しい日本女子大の小林富雄教授(フードシステム論)に聞いた。

Q 23年度の食品ロスは、前年度に比べ8万トン減りました。対策は進んできているのでしょうか。

A 「もったいない」という消費者の意識が高まり、企業努力もあって良い傾向と言えるでしょう。ただ食品ロスをゼロにすればいいか、というとそれは違います。飢饉(ききん)のように食料が足りなかったり、欠品が続いたりする状態は危険で、避けなければいけません。

人間が生きていく上で、ある程度のロスが出ることはやむを得ないし、食料が充実していることは良いことです。しかし振り返りは必要です。

カギを握るのは外食産業

Q どういうことでしょうか。

A 食品ロスは需給調整が重要なポイントです。農作物の流れを見ると、どこでロスが生じているかがわかります。生産量は天候に左右されますし、農協などでは見栄えが悪いなどの規格外の農作物を出荷しません。

スーパーやコンビニで在庫管理がうまくいかずに期限切れになるはるか前に、その食品はメーカーに返品されて廃棄に至ります。さまざまな要因で受給のバランスが決まっているので、一筋縄ではいきません。

でも食品が過剰に陳列されたり、捨てられたりする状態は見直す必要があります。また飲食店での食べ残しもあります。

Q 食品ロスには家庭系と事業系があると聞きました。

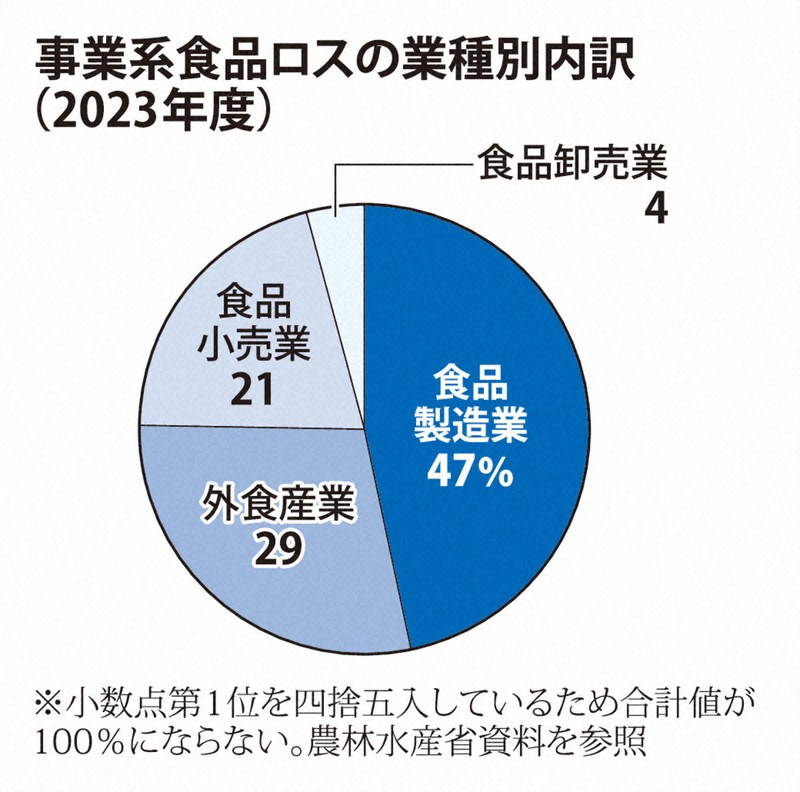

A 家庭系は、賞味期限切れの食品や家庭の食べ残しなどです。事業系は、食品製造業と食品卸売業、小売業、外食産業などで発生する食品破棄で、この中で一番ロスが多いのは製造業です。ただ大規模生産が進んでいるので、食品ロスの管理は進展しています。

一方で、小規模な経営主体が圧倒的に多いのは外食産業で、平均すると取り組みの遅さが際立っています。多岐にわたる関係者の意識を集約して、業界全体での意識改革が求められます。

持ち帰り推進の効果

Q 19年施行の食品ロス削減推進法で、外食産業の意識は変わりましたか。

A そうですね。衛生的に管理しやすい食材に変えたり、余った食材を寄付したり、自らが子ども食堂を運営したりする活動が少しずつ広がっています。物価高の影響で、在庫管理の徹底やメニューの見直しによる対策も進展しています。

あと、僕が以前から言い続けているドギーバッグ(食べ残しの持ち帰り容器)の普及運動もその一つです。飲食店で食べきれなかった料理を、容器に入れて持ち帰る運動です。大手外食チェーンはここ数年、持ち帰りオーケーを公言するようになりました。食品ロス削減の機運を高めていこうという社会的な使命感がありますし、外食産業としてのプライドもあるでしょう。

持ち帰り促進の意外な成果として、従業員たちのモチベーション向上があります。家庭でもそうですが、調理する人が丹精込めて作った料理を残されたら悲しくなるでしょうし、それを自分の手で捨てる瞬間は自己否定のような気持ちになることがあります。持ち帰り行為は食事がおいしかったことの証明にもなり、結果的に従業員の活力につながるようです。

SNSでの口コミ恐れて…

Q 他方で持ち帰りを推奨していない店舗もあります。

A 個人経営の飲食店は小さなコミュニティーで営業されているので、持ち帰りで何かトラブルが起きると顧客を失うリスクがあります。味が変わってしまったとか、腹痛が起きたとかで口コミが広がれば客足が遠のき経営に直結します。

大手も含め飲食店は、SNS(交流サイト)の口コミをとても警戒しています。風評被害や苦情につながる悪い評判に敏感なので、取り組みにくいという傾向があるようです。ただ、持ち帰りという行為についてノーを示す飲食店は、私が聞く限り少なくなってきています。本音では料理を持って帰ってもらいたい、という飲食店は少なくありません。

持ち帰りは「自己責任」

Q 政府は24年12月、飲食店向けに持ち帰りのガイドラインを策定しました。

A 企業側の注意点として▽常温で保存可能など持ち帰りに適した料理を検討する▽使い捨て手袋を使ったり、手指を消毒したりして衛生的に詰め替える▽消費者に速やかに食べるよう促す--などが示されました。

個人的には、ガイドラインの内容を弾力的に運用したり、今後柔軟に書き換えられたりしてほしいと考えています。食の世界はすごく多様で、しゃくし定規に当てはめることはできません。飲食店なりのルールがあるし、お客さんとの関係性もあります。だからこそ、ガイドラインにもあるように消費者の「自己責任」が前提です。

Q 持ち帰りは自己責任ということですね。

A 海外では当たり前のことです。私が台湾のホテルでパンを持ち帰りしたときのことです。日付や注意事項がドギーバッグに記されていました。早く食べてね、再加熱してね、と日本のガイドラインに近いことが書かれていましたが、とてもカジュアルです。あくまで消費者の自己責任というのが前提なんです。

日本の場合、消費者が能動的に「持ち帰りたい」と言えば、例えおなかを壊しても自己責任ですむかもしれません。しかし、お店の従業員が「持ち帰ってもいいですよ」とおすすめすると、食中毒などが起きた場合に企業の責任と言われかねません。そのため飲食店側からの声かけには非常に慎重になっています。ガイドラインに「自己責任」と明記されても、消費者側の自発的な行動につながらなければ意味がないのです。

飲食店と客とのコミュニケーションが大切

Q 消費者からの声かけも必要ということでしょうか。

A 数年以上前の私の体験ですが、あるチェーン店で私の子どもが焼き鳥を頼みすぎて余らせてしまったので、スタッフに「おいしかったから、家でもう一度食べたい」と持ち帰りを要望しました。断られましたが、こちらも諦めずに自己責任を強調して頼み込みました。そうしたら店長さんがバックヤードからラップを持ってきてくれたんです。今は持ち帰りを許可していますが、当時は社内規定に反した行為だったかもしれません。

もちろん、私の自己責任ということで許されたものではありますが、こういったコミュニケーションがお店との信頼関係を築き、食品ロス問題が解決する糸口になると思っています。【聞き手・阿部絢美】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。