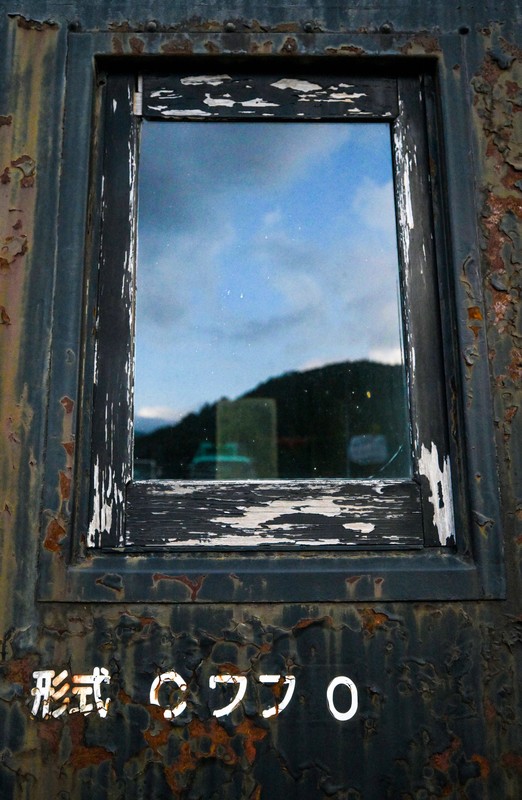

連結器は上下に二つ、貨物室にはなぜか砕石やコンクリート片などが積まれています。静岡県の大井川鉄道(大鉄)が使う有蓋(ゆうがい)緩急車「cワフ0形」は、なぜこのような不思議な姿なのでしょうか。

大鉄の井川線は、水力発電所工事の材料運搬のため、1930年代に作られた専用軌道がルーツです。建設工事が終わると、川で運んでいた木材を代わりに運搬するのに使われました。

しかし下流側にある大鉄の本線に比べ、車両が小さく連結器が小柄でした。取り付け位置も低く、直通させようとしても直接連結できません。

そこで、53年に製造されたcワフ0形には、本線と現井川線両方の規格の連結器が付けられました。この車両を間に挟むことで、双方の車両を連結させることができたのです。

cは中部電力の所有車であることを示します。59年、路線を所有する中部電力は大鉄に運営を委託。cワフは、井川線の貨車の本線への直通などに使われました。近年でも、イベントのために井川線の車両を本線に回送する際などに、その役割を果たしています。

では、貨物室の砕石などは何のためにあるのでしょうか。井川線は90年、長島ダム建設に伴い一部が「アプト式」区間を含む新線に切り替えられました。歯形のレールと、専用電気機関車の歯車をかみ合わせて急勾配を走る方式です。

レール塗油などのため井川線を走る機会のあったcワフ。急勾配でも車両が浮き上がらないよう、貨物室に砕石などを重りとして搭載したといいます。

ところが、今はアプト式区間を走ることはなくなりました。2000年、営団地下鉄(当時)日比谷線の曲線で車輪が線路に乗り上がる脱線事故が起きたことがきっかけです。

事故後、急曲線での脱線対策が全国的に強化されます。急曲線の多い井川線を走る中でも、車軸間の距離が2・2メートルと長かったcワフ。千頭駅の隣、川根両国駅より先の区間には入らないことになりました。

貨物室に積まれた砕石などは、かつての名残なのだそうです。井川線のレールへの塗油は線路側に新たな設備を設けて代替することに。塗油に活躍していたcワフ2と3は、現在は中部電力から群馬県中之条町に譲渡されて旧太子駅で展示されています。

9月、cワフ1と4の2両を見せてもらいました。車掌室の中には車掌弁と呼ばれる非常ブレーキ用の弁や、手ブレーキのハンドルが備わっています。cワフ4には机もありますが、使っている様子は「見たことない」と井川線事務所の風間康浩さん(63)。

大井川本線の一部が災害で運休していることもあり、いずれも一時的に休車扱いになっています。全線復旧は29年の見込みです。そのころ、どんな活躍をするでしょうか。楽しみにしたいと思います。【渡部直樹】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。